原创 看鉴君 看鉴

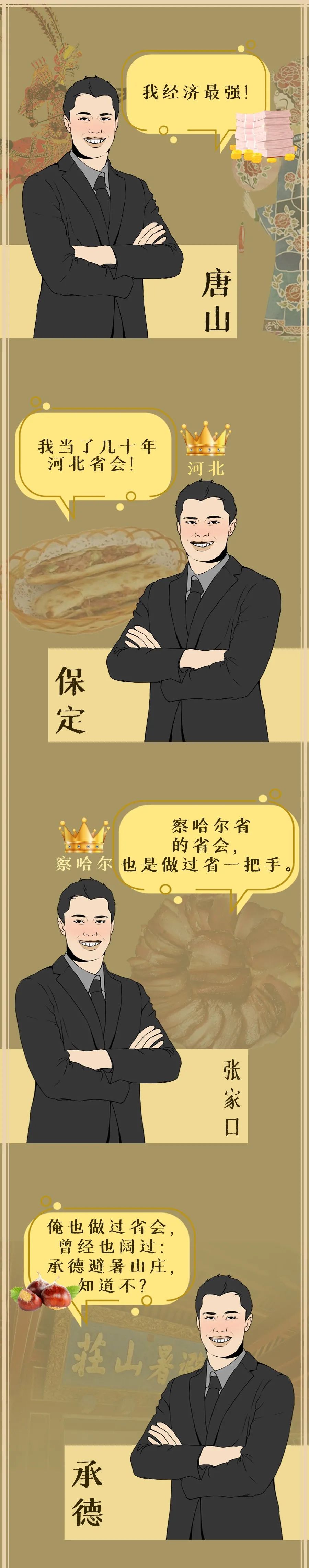

以上举的这几个例子,虽然都有一点点争议,但范围不大。在河北的省会之争面前,统统黯然失色。

大河北省具备争省会资格的,居然多达七八个,作为全中国最大的村子石家庄,在七八个兄弟的挑战面前,居然一点底气都不足。

北京、天津咱就不说了,毕竟俩城市从河北脱离出来已经很久了。看下面这幅热闹的图景:

三千年未改名?还真没撒谎

中国人喜欢改地名,这也算得一大历史传统了。

很多人看历史时,都会被一堆莫名其妙的古地名搞得抓狂,整不明白那些古奥陌生的地名到底是哪的。

北平、金陵、长安、雒邑这种耳熟能详的古城倒也罢了,会稽、琅琊、晋阳、巴州这种名城大郡估计也能蒙个八九不离十,但阌乡、白马、晋安、肥如、弋阳这种地狱级难度的地名,相信大部分人ss都会心里一句“xx这是哪?”。

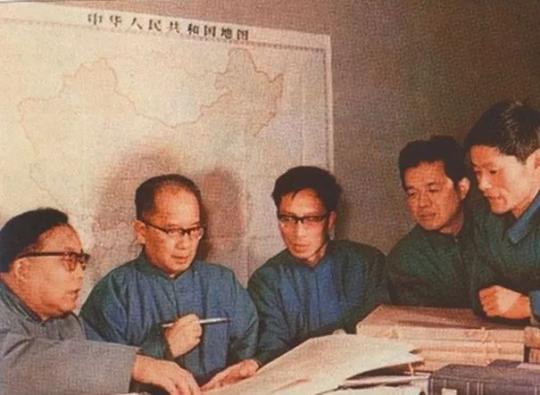

历代地名改得太多,以至于历史地理学成了一门专门的学问,当代著名的大历史学家谭其骧先生,就是靠着考据历史地理而扬名立万的。

当然,事情也有例外。中国历史上有3个三千年未改名的城市,除了上次说的长沙,还有两个,一个是荆州,另一个是邯郸。

荆州在三国时代是个超级热的地理名词,这倒不必多说。但邯郸这个城市,除了邯郸学步这个成语之外,估计许多人都没有太深的印象。

这其中,邯郸其实是最不容小觑的。

战国时,赵韩魏三家分晋,赵氏建都于邯郸城;东汉末年,曹操灭袁绍后将大本营迁于邺,邺城就在今天邯郸市临漳县;十六国的后赵、冉魏、后燕、南燕都曾建都于此,北朝时东魏、北齐亦曾建都于此;隋末窦建德在广府镇建都;五代后唐庄宗在邺城即帝位,邺城短暂地成为首都。

除此之外,邯郸城在秦朝时设有邯郸郡,汉朝与长安、洛阳、临淄、成都并称五大都会;北宋设东西南北四京,北京大名府忝列其一,此地就是今天的邯郸市大名县;明清时,大名府一度是“天下第一总督”直隶总督的治所…

02

中国成语之都

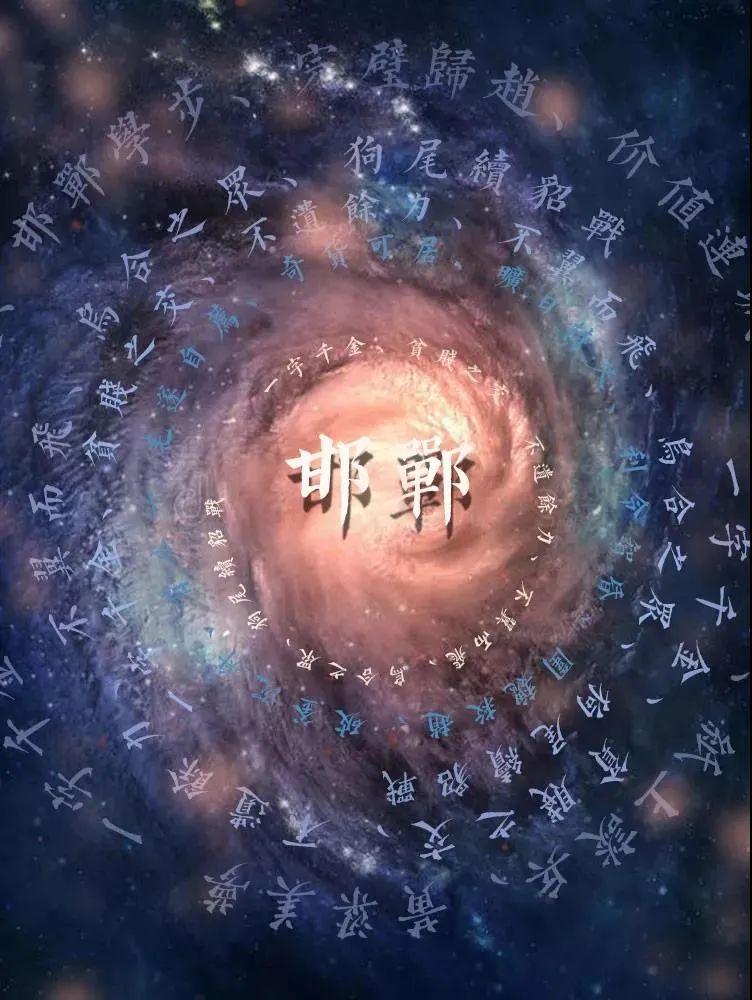

邯郸城还有一个特殊的外号:中国成语之都。

发生在邯郸的、或是与邯郸有关的成语典故非常多,像邯郸学步、毛遂自荐、脱颖而出、一言九鼎、负荆请罪、完璧归赵、价值连城、胡服骑射、纸上谈兵、围魏救赵、窃符救赵、黄粱一梦等等。

事实上,邯郸成语典故大多数都与赵文化相关。

像毛遂自荐、脱颖而出、锥处囊中等成语,都是从毛遂自荐使楚这个历史事件中衍生而出。其他许多成语也都有类似情况。诸如将相和之于负荆请罪、完璧归赵、价值连城,赵括被杀之于纸上谈兵、两鼠斗穴、狭路相逢等等。

这个就和赵文化的慷慨悲壮有关了。

赵地自古盛产仁侠好义之人,其文化具有鲜明的重义轻利特点,赵文化相比僻处冀北的燕国文化,更具有浓郁而悲壮的色彩。

秦国与关东六国大战数百年,其中最难缠的就是赵国,最惨烈的战争也是与赵国——长平之战。

03

人才辈出的河北名城

支撑起文化的,必然是杰出的人才。

邯郸地处华北平原腹地,又是黄河、漳河水道的交汇之处,土地肥沃、交通发达、城市开发极早,自商周以来至唐末五代,邯郸一直是北方经济发达地区。数千年经济领先,使得邯郸文化昌盛,人才辈出。

他们中,有主张胡服骑射,并被尊为古代改革开放、变法图强先驱的赵武灵王;有诸葛亮每以自比、与管仲齐名的大将乐毅;有对孔子思想进行批判继承的大儒学家荀子;有为《诗经》作注的毛苌;有以“白马非马”的唯心主义诡辩论而闻名的思想家公孙龙;有善于“自荐”的毛遂……

几乎每一个时代,邯郸都会有丰富的历史文化遗存,它包括新石器时期的磁山文化,春秋战国时期的赵文化。

东汉末年,建安七子中的三曹(曹操、曹丕、曹植),虽说不是土生土长的邯郸人,却在邺城一手打造出昌盛的邺城文化,邺城三台傲视北方,曹植一首《铜雀台赋》技惊四座。

后来隋朝统一南北,隋朝一反常态地大量吸收借鉴北齐文化。陈寅恪总结说“隋朝政治、制度、文化三大源流中,北齐(邺城)这一脉竟是主导地位……”

此外还有石窟文化、梦文化、磁州窑文化、广府太极文化、边区革命文化等,不同时间、地域、主题的文化交错呈现。

一个邯郸,虽非中心城市,也早也与省会地位无缘,但数千年文化传承打造的无穷韵味,放眼全国,却也是少有其匹!

原标题:《我国“从未改名”的城市,名称用了3100多年,中国历史上绝无仅有》