尚为音视频播放器

主持人:那些年,记录中国人的情感春秋。大家好,我是晓婷。

主持人:大家好,我是羚瑞。

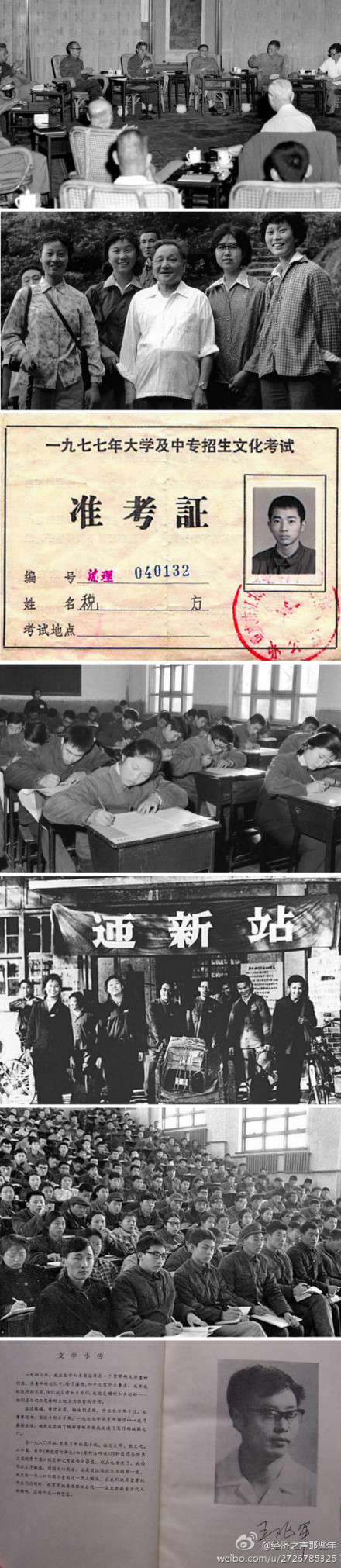

主持人:1977年8月4号到8号,中共中央召开了科学和教育工作座谈会。在邓小平的提议下,中央决定恢复高考。关闭了11年的高考大门,终于重新开放。那一年,全国有570万人报名参加考试。在这群渴望寻求改变的年轻人当中,不乏今天我们非常熟悉的一些面孔,比如,中国第五代导演张艺谋。

主持人:1977年,张艺谋在得知恢复高考这个消息的时候,他还是咸阳棉纺织厂的一名搬运工;中国人民大学教授张鸣,1977年正在黑龙江一个农场的猪圈里干活;中国著名企业家、原中国房地产开发集团总裁孟晓苏,当时还是北京汽车制造厂的一名普通电工;国家总理李克强当年是安徽省凤阳县大庙公社大庙大队党支部书记,通过这次高考,考进了北京大学法律系。

主持人:1977年恢复高考,他们的人生从此改变。本周那些年为您讲述:邓小平重大决策下影响的普通人。今天,做客我们直播间的,是作家王兆军先生。他也是当年那570万考生当中的一员、1977年考入复旦大学中文系。王老师您好。您还记得您当时第一次听到恢复高考消息的时候,您在干嘛吗?

王兆军:我听到这个消息的时候我正在我所在的那个公社,农业学大寨的农业学大寨的战天斗地战斗队里边挖沟。当时有一个青年组成的一个突击队,我就带那个突击队,相当于副队长。

主持人:您正在热火朝天挖那个沟。您听到这个消息之后,当时就不干活了吧?

王兆军:当时还不至于不干活,但是就是说非常兴奋。基本上就是像一个接近于死亡的愿望又突然被唤醒,好像一声春雷一样,对我的震动还是非常大。

主持人:您算是被高考隔绝的时间算是最长的了,恰恰是在66年你高三毕业,而也就那一年高考取消了,一直在十年以后,1977年重新听到了这样的一个消息,我听到有人就是在回忆这段经历的时候,先是用希望、失望到绝望来形容这漫长岁月当中对于高考的一种奢望,都是跟您一样有着这样经历的人,您在这十年当中有没有过一些幻想说还有可能再重新恢复高考?

王兆军:最初的时候刚是文革开始的时候,有一点想法,觉得是不是运动很快结束了?结束了以后我们怎么办?大概还要升学吧。到以后不久就有了新的指示,说大学不再考了,我们一下子就都回到原来的老家里去了。

主持人:您回到老家,您当时66年上中学的时候您是在县城里上的?

王兆军:在县城里上的。

主持人:离老家大概多远?

王兆军:离老家30里地,15公里。

主持人:这66年一说取消高考就回到了村里边了。

王兆军:回到了村里。还参加了一段时间的串联什么文革那一套,但是我们如果光在这里闹闹闹,搞运动啊,没有饭吃,所以我们这些农村的孩子就极早回到所在的村子参加集体生产劳动了。

主持人:回去之后家里人,村里人都怎么说呀?

王兆军:村里人就说上学也白上了你看,就是说怎么样怎么样,结果还跟我们现在一样,还是回家种地,而且那时候我种地还不如人家农民种得好。

主持人:因为您毕竟在外面上学时间比较长。

王兆军:是的。

主持人:这个回村里边种地种了多少年?

王兆军:种了差不多五年吧。

主持人:来给我们讲讲这五年农村生活是什么样的?

王兆军:那个时候就是集体化了,就是每天要下地劳动,早晨干两个小时,早早的起床干两个小时,回来吃早饭。

主持人:吃完早饭之前就先干了俩小时,就算一下差不多五点钟就要起床,干到差不多七点回来吃个早饭,然后吃完早饭继续再回到田地去干活吗?

王兆军:是的。

主持人:然后干到什么时候呢?

王兆军:干到天黑。

主持人:午饭也在田间地头解决了?

王兆军:午饭大部分时间还是回家吃,有时候生产队如果管饭的话就送一些干粮过去,但是那样的情况很少,聚餐的时候一般都是割麦子或者是种麦子的时候,三秋大忙,三夏大忙的时候,生产队管一两次饭。

主持人:那这五年里农村里面活您基本上全干遍了吧?

王兆军:我全干遍了。

主持人:最累的是什么?

王兆军:我觉得最累的是两个活。一个就是耕地,耕地那个时候生活队里的牛大牲畜不是很重组,你要有人去拉犁,那个犁插在山沟里面,有好几个人里任何人不使劲,或者没有下狠力气,这个犁都是拉不动的。

主持人:就是谁都别想偷懒。

王兆军:谁都别想偷懒,我们那时候都有劳动号子,就唱着谁要是不使劲,我要看见了,什么这样的,一边吆喝一边使不使劲那就坑别人了,那就不行了。

主持人:谁都别想偷懒。

主持人:1977年国家决定恢复高考,很多人的人生从此改变。本周《那些年》为您讲述邓小平重大决策下影响的普通人。今天作客我们直播间的是著名作家王兆军先生,他也是当年570万考生当中的一员,在1977年考入到了复旦大学的中文系。那王老师,刚刚是讲到了您在农村的那几年生活,一共是十年,当农民是当了五年。咱们先简单说说农民的这五年生活,您刚才讲了,最重的活是耕地,最不喜欢干的活是什么?

王兆军:最不喜欢干的活是推磨,推磨我们那个地方是吃煎饼,做这个煎饼要先把粮食磨成糊糊,磨成糊糊就要推那个很重的石磨。推磨要起得很早,鸡叫就得起床。

主持人:为什么呢?

王兆军:因为你要把这个糊子推完,这个磨磨出来大概要一个半小时,在天亮之前,家里的女主人要把这个煎饼烙完,完了以后等到敲钟的时候都得一起去下地干活,所以这一切都必须得天亮之前完成。而推磨它有几点叫我感到很难受的,至今我也很讨厌这个活。第一它要起得非常早,你的睡眠不足,你推着推着就要打磕睡了。第二,推磨它必须要不停的转圈,这是很枯燥的事情,你转来转去本来就很困,转来转去更不舒服了。第三个它用肚子使劲,因为有个棍子,这边是一个磨,然后棍子别在磨上,然后那边一个人,这边一个人然后推,你一直在挤压自己的肚子,而且你一不使劲或者另外一个人走得快了,这个磨棍就从肚子上掉下去了,所以这三个方面是我觉得这个推磨是最讨厌的一件事。

主持人:说了最重的活,最讨厌的活。王老师说了,现在大家都很喜欢的蓝天,但是在那个时间是让他比较厌恶的。

王兆军:这一点好像很多人不大理解,因为我们在露天干活,这个年轻人又不愿意戴那个斗笠,那个斗笠来了风以后,它就把系在你下巴上那个带子它勒得你难受,所以青年人一般不愿意戴斗笠,就是让太阳晒吧,那个太阳是太厉害了,那个时候没有污染,真是蓝天白云,一看见一望无际的蓝天,太阳烈日真是熏烤人,特别强烈,那个紫外线让你感到晒得你的皮疼。初次去晒的人,晒一天这个皮都会揭下来。

主持人:但是飘来一朵白云就不一样了。

王兆军:要飘来一朵白云给你有片刻的阴凉,你在这个阴凉里可以喘息那么一下,紫外线稍微弱一点。

主持人:所以说原来雾霾这个事也是三十年河东、三十年河西,要搁在三十多年前这就是比较受欢迎的,在大太阳下干活的时候。

王兆军:那个时候云彩还是很受欢迎。

主持人:这是五年这样一个艰苦的田间地头的劳作,也是使得和您同一时代的很多人,当时77年恢复高考的时候一心要高考的这些人萌生出离开那个地方的原因,就是生活太艰苦了。但是您考大学当时很顺利,77年,虽然说时隔十年以后,也得益于您后来这五年您当老师了,什么样的原因让您当老师了呢?

王兆军:这个1971年国家有一个新的政策,就是每一个公社都要建一所中学,是初中。这样它就有一个非常普遍的一个重要的教育方面的措施,师资就遇到了麻烦,没有师资,到处都缺少师资,所以只好把我们这些老高三的毕业生小牛当大牛用,然后就拉上来了,我们那届的中学生,有相当一部分都当了教师,就是那个事。

主持人:也有朋友在问,微博上有一些听众在问,想问一下什么是老三届呀?

主持人:王老师是老三届里边的老高三。

王兆军:老三届就是从文革之前当时的高一、高二、高三,初一、初二、初三。

主持人:这就是老三届,而王老师这一看就是老三届当中年龄最大的,正好是高三。但是也得益于您当时就是高三了,所以您那个时候学习文化课的底子还是非常扎实的。

王兆军:我那个高三66届高三是文化课学得是很扎实的,那个时候如果不是文革的话,我所在那个临沂一中是打算放卫星的,放卫星他们就要把升学率提高到60%,就是60%的人都能考上大学。

主持人:那在当时来说已经非常了不得了。

王兆军:非常了不起了,临沂一中当时也是山东省的重点学校之一,对于那一年的升学率学校老师都抱着很大的信心,我一直在中学里学习是名列前茅的,老师认为没有问题了,很多老师说叫你妈准备铺盖吧,就是准备去上大学吧。

主持人:所以那一刻您得多失落呀。

王兆军:那很失落,就是说作为一个农村家庭在那样艰难的情况下,支持一个孩子读12年的学,就好像给国家定了一个契约一样,等到要兑现的时候突然说这个契约不作数了,那对于一个农民家庭来说那个打击是很大的,对我本人打击也很大。

主持人:王老师说他在农村工作这五年的艰辛,其实我想说这12年他们家人都是这么艰辛,都是这么过来,来供养这样一个孩子读完12年的书,然后希望未来考上大学,从此能够改变一下这个命运,但是没想到在66年算是把全家人都打击了。

王兆军:是的。

主持人:当您听到77年恢复高考之后,您接下来做的第一件事是什么?

王兆军:我听到这个消息应该说是有一种在心灵深处受到很大的震动,但是这个想法真正,就是这个念头真正站起来我还是经过了几天的考虑。

主持人:您考虑些什么?

王兆军:一个就是年龄大了。

主持人:那个时候您已经30岁了。

王兆军:对,已经30岁了,也成家了,也有孩子了。

主持人:您应该算是当年这个高考要求的年龄线的上限了。

王兆军:上限,一个是年龄。第二个我当时已经有工资了,我已经有工作了,有稳定的工作了,就是成家立业了,而且我教学的最后一年,就是因为我教语文,会写材料、报告什么的,这个组织部门就把我调出来当秘书,当秘书虽然是个很小的活,但是对于乡下的人来说你有一份工作,有固定的收入,而且是在政府里,党委的工作那也就不错了。

主持人:这点来看三十多年好像没变化,公务员比较热门。

主持人:大家都会觉得您已经是公务员了还折腾什么呢?

王兆军:是的,但是这个梦想对我来说它不完全是一个,一个要改变地位、改变收入这个问题,它里头有精神上的一个追求,就是一个曾经美好的希望被泯灭了,现在看到机会了,我何不一试?有这样一种兼尤改变自己的地位,命运也有自己追求一种文化理想的这样一种双重的元素。

主持人:就是在各种矛盾纠结之中,最终还是决定要考大学。

王兆军:最终决定。

主持人:做出这个决定之后,您做了哪些准备工作?

王兆军:我这个工作基本上一个就是复习功课,我这个复习基本上是报考、复习、考试这三个过程,基本上都是悄悄的。

主持人:为什么?

王兆军:因为怕家里反对,我父亲也不赞成。他们已经失望一次了,再者说对农民来说你现在的情况也可以了。

主持人:算是您在基层奋斗了十年,到了地方政府部门当了一个秘书,算是十年的付出的回报,家里人不愿意你放弃。

王兆军:是,你再去做那种没有指望的大学,他们觉得不理解。我父亲就讽刺我说,火得像钻帽子一样。说一个人就是热情很热,钻帽子就是过去那个钻是由一个钻头一个棍,上边有一个木头的帽子,另外一个人来回的拉,这个钻帽子就是最热的地方,说这个人你火得就像钻帽子那么热,就是讽刺我的,就是意思对这个事不靠谱,有点痴心妄想,但是我认为我一定能考上。

主持人:当时听已经结婚了。您爱人对您的想法支持吗?

王兆军:她也不支持,我估计她内心是不支持的,但是我们那个山东地方的媳妇不敢反对男的。

主持人:您这个大男人。

王兆军:都这样。

主持人:据说当时有很多人,就是因为在谈恋爱过程当中,就怕男方就跑了,然后在高考前夕火速结婚,把婚礼办了,就你万一考上大学,你也不能把我给甩了。

王兆军:我有一个同学叫陈可雄,他在文汇报驻京办事处当了多年主任,他写了一个小说叫《杜鹃啼归》,一开始的情节就是这个情节。

主持人:看来这个情节在当时也比较普遍。

王兆军:他那时候在北大荒下乡,他是亲眼见到这种切断。

主持人:那你那会儿其实有了稳定的工作,您有时间复习吗?大部分时间都在工作呀。

王兆军:我就是在那个农业学大寨的工地上,我是领导这一百个突击队的,我把活布置给他们干,就是说每个人挖三米,他们就下去干去了,到时候我去丈量就行了,我就躲在小棚子里去复习功课。

主持人:你看看王老师还是有天时地利人和的。人和你看家里人反正都听他的。这天时地利您当时的工作也让您有时间去复习,而且您当老师的时候您还不缺课本,不像当时很多其他的知识青年上山下乡的时候没有书可看,所以当听到恢复高考消息的时候一团乱麻,不知道从哪找书。我今天看到一个资料是一个女生当时为了考大学,她当时是在柜台上已经当了三年的售货员了,听到这个消息之后她为了复习,卖脸盆这里边放的是政治题,卖水桶的里边放的语文题,当顾客来要这个说你给我拿个水桶,顺便拿水桶的时候看一眼复习的功课。所以在当时绝大部分的这些上山下乡的知识青年当中复习功课的一是课本,二是时间,对他们来说都太珍贵了。这点王老师一是您的底子就很好,66年高三,这个学校也很好,就是即便当时没有停止高考您也会考上大学,这是老师对您的期望。这77年应该是冬季高考吧?

王兆军:对,冬季考的。

主持人:那天还记得吗?

王兆军:那天我记得很清楚,那天我跟党委请假我说我得去考试,我也拿到组织部给我的介绍信。我去考试的时候是在(塘头),那个镇叫(塘头),那里有山东临沂第二中学,我们那个考场只有我一个人有手表。那真是不可想象。

主持人:不可想象。

王兆军:那时候监考的老师很客气的说您能不能把手表借给我,我用来注意时间,我当然就给他了。后来到若干年以后我又遇到这个老师,说起来以后还是感慨万千,那个时候的生活水平还是非常非常低的。

主持人:没错,我看到当年,就是因为高考的考生报名得太多了,最终报名合格的人数差不多是570万,所以当年的毛泽东选集是第五卷就停印了,就把这个印书的纸张用来给你们高考的学子们当考卷用。另外一点,本来说报名费一块钱,后来邓小平说减轻一下学生们的负担吧,五毛钱。现在大家可能很难想象,您来给我们讲讲一块钱的负担,这得是多大的负担哪,一块钱在当时。

王兆军:一块钱我在乡村劳动的时候,当社员的时候我一天的工分,就是从早到晚是一毛钱。

主持人:一天挣一毛钱!

王兆军:对,一天挣一毛钱。还有的村子还不如我们那个村子,还有五六分钱,七八分钱。

主持人:这个工分最终能换成钱吗?

王兆军:工分是一个符号,一个计量符号。就是说你全年你们家挣多少工分,这些工分能够参与分配粮食,生产队用粮食来根据你挣的工分多少。比如说你是个女的,你一天干再多的活你只能挣八个分,我是个男的壮劳力我能挣十个分。

主持人:天生女生就是弱势。

主持人:而且王老师说的这个好像还是标准比较高的了,我看平均水平的男同志的工分就是六七工分,女同志是五六工分,对吧?

王兆军:对,它也和你干的活的计量有关系。你比如说你十分的人你割庄稼的时候你要割十个垄子,你说你割十个垄子跟不上,你割五个,那你就是五个分。你看我这个就能割七八个分。

主持人:那这样的话,一年到底合着它只是一个货币的代名词,真正还拿不到钱?

王兆军:拿不到钱。因为要想有钱你还得自己做一点副业。

主持人:您那会儿做什么副业?

王兆军:我那时候做副业主要是干炮仗,做鞭炮,那一套咱们去买废纸、废书、废报,怎么把它刷成糨糊,然后怎么切成一条,卷成筒子,怎么盘成一盘,把药炒好装上,然后再安上捻子,再编上小辫。

主持人:您要是搁今天就是非法作坊。

主持人:流水线一套都会。

王兆军:我们这套,不过我们村的副业也主要就是靠这个,这样干一年积累了一定的数量,到过年的最后十天,春节前最后十天,天天赶紧把这个东西卖掉,也经常出危险,我们村曾经炸死过好几个人,他炒的那个火药他不小心放到一个什么地方,然后他通这个火炉的地方,火炉的火星冒出来,飘在这一框火药里面,然后整个房子就揭开了。

主持人:这些人不是为了说非法谋取什么暴利,只是为了改善一下自己的生活。

王兆军:正常劳动。你虽然有危险,但是你只有那个东西能得到一点钱。

主持人:才能改变一下自己过年自己的生活。您看咱们绕了半天又说到原来,就是想说明一下这个高考他们为什么,就一定要挤进这个大门,这么多人都希望通过高考来改变自己的命运,告别这一段生活,或者说告别那个地方。您进到这个高考考场,这个考题拿到之后您当时是觉得轻松了还是紧张了?

王兆军:我对这个考试还是比较轻松,你比如说它这个作文题,语文那些我教书教了好几年,我主要是教语文,教了一天的数学,其他时间都是教语文。那我整天教学生怎么作文,我还不会作吗?我很快我就作完了,而且得的分数也很高。

主持人:您作完就等着旁边把表拿回来。

主持人:当年作文题的题目您还记得吗?

王兆军:叫《难忘的一天》。

主持人:这个作文题我们都很熟,都写过。

主持人:您写的是哪一天啊?还记得吗?

王兆军:我写的是粉碎四人帮大快人心,听到这个消息那一天,很高兴怎么着怎么着的。

主持人:考完以后跟同学有没有一些交流?

王兆军:跟同学也有交流,他们都认为我考得比他们好,因为他们数学题他们都找我对这个分数,对答案。

主持人:您是标准答案。

王兆军:我是标准答案,我数学题我只错了一道题。根号2绝对值等于什么。后来我的数学老师参加高考改卷,告诉我说你的数学得的分比语文多,你只错了这个根号2绝对值等于多少,这个答错了。

主持人:当时您班的那些同学,就是您周围的这些人,朋友去参加这届高考的人多吗?

王兆军:挺多的。我在高考的同班同学,没有工作的人大概有一多半都参加了考试。但是他们录取的都是山东的学校或者是临沂的学校,那也很好,他们就是不再吃农业粮了,吃商品粮了,户口就从乡村转到大学里去了。后来这些人在教育战线上都起到很大的作用,教出了很多好学生。

主持人:拿到通知书的那一刻还记得吗?

王兆军:没拿到通知书之前我就知道了,因为我有一个同学在教育局工作,他已经看到通知书了,连夜就赶过来,骑自行车到了我工作那个公社,告诉我你被名校录取了,复旦大学。

主持人:复旦大学是不是您那就考您这一位呀?

王兆军:就我自己。

主持人:我之前看一位朋友在写这个回忆,就说当年他这个大学,他最大的愿望是考进复旦中文系,说要是考上复旦了,他就拿30块钱来请大家吃饭。要是考上当地的中文系就拿出20块钱,考上其他的学校就拿出10块钱。您是用什么样的方式来庆祝的?

王兆军:我那时候好像我没出钱,是我教育局工作那个同学请我到另外一个负责改卷的老师那里去吃了一顿饭,我觉得那就已经是非常好了。

主持人:1977年王老师是参加了这个文革之后关闭了11年之久的这样一个高考,在1978天和来自五湖四海的同学一起走进了复旦大学的校门,应该说真的是年轻的朋友们来相会了。报道是在78年的春季。

王兆军:二月初或者一月底。我们坐火车去了上海,因为大串联的时候我曾经去过复旦大学,我对那个大学有印象,我很容易就找到了。

主持人:您是自己下了火车之后找到学校的?

王兆军:是的。我们那个班是复旦大学中文系文学专业,是第一个系的第一个专业,所以就叫7711班。

主持人:还有编号。

主持人:看来是最重要的那个班。

王兆军:最重要的那个班,就是第一个班啦。我们那届同学有一些特点现在是没有了,第一个年龄差别很大,第二是知识背景差别很大,知识背景就是说在上海的,在北京的大都市毕业的中学生,高中生,他们很多书都已经读了,而我这种乡村来的人根本没有听说过,我上这个外国文学课的时候,这个上海同学读了像《罪与罚》、《红与黑》、《被侮辱的和被损害的》、《愤怒的葡萄》、《喧哗与骚动》这些他们都读过,这些名字我从来没听说过,我要再重新再读那就比别人要慢很多。

主持人:明白,其实就相当于几十年以后,后来这个计算机兴起很多乡村的孩子虽然考的是计算系,但是从来没能够摸过计算机。

王兆军:就是程序不了解。再一个生活方式也有很大的不同,像我们在乡村的人去的人经常晚上就不洗脚就上床了,城市的同学每天晚上都要洗脚。我说还用得着吗?还有多臭啊?但是他们已经形成了一种生活方式,就是不洗脚就不行,我们这个北方乡村去的人,因为在家里没有那么多热水,用凉水洗脚又不舒服,所以就忽略了,生活的习惯上就有很大的不同。

主持人:来自五湖四海的同学可能在生活习惯上有不一样,但是大家应该非常有共同点的就是对知识那种渴求。

王兆军:我们那一届同学第一个特点就是渴求知识。

主持人:我听过教过这个大学的这些老师们,总结就说是77、78是他们教过所有的最刻苦的学生。

王兆军:最刻苦,也在某些方面和老师有交流。因为我们毕竟在社会上工作过一段时间,年龄又有相对说就大一点,对那些老教师,老学者讲的事情我们会笑,会给这个老学者们有回应、有交流,这一点我们这些老师们都挺高兴的。比如说我们中文系一个顾老师,他经常开玩笑,他说你知道我们校长是谁吗?我们校长是陈望道,共产党的圣经就是他翻译的,就是他翻译共产党宣言。我们一听他敢这样说,吓一大跳。

主持人:进到大学还是不一样了。

王兆军:不一样了。

主持人:刚才王老师在节目下还说到了,就是有一些同学完全没有见过城市,在这个班里边,学生的差距很大,有些深山里出来的学生,甚至带着自家的水桶来到城市当中,来到复旦大学来上课,但是尽管是这样不同的身份、不同的背景,不同学习的经历,但是大家一是对知识的渴求是一样的,另外似乎相处得也挺融洽的,据说在各个学校当中中文系都是最活跃的。

王兆军:我们那个中文系在复旦大学是最活跃的。

主持人:你们当时都有哪些课余活动?

王兆军:这个花絮很多,一个是我们成立了文学社,因为那个卢新华发表了《伤痕》,在全国的影响都很大,那之前有中共十一届三中全会召开,十一届三中全会对我们那一届大学生的影响至关重要。如果说恢复高考是一场春雷的话,那个十一届三中全会就是一场大雨。它把当时笼罩在我们头上的一些,比如两个"凡是",比如说这个也不能动,那个也不能动,一下子扫光了。

主持人:当时就大家有各种各样的辩论会,思潮也是特别的活跃。一方面是活动很多,另外一方面同学学习特别刻苦,就像您说的,您跟城市里的学生有一些差距,人家很多书都看过了,您没看过,而且那个时候很多书也不再成为禁书,也有机会去看了,我甚至看到说有一些学生在那个时候刻苦到什么程度,基本上是泡在图书馆里边,一些的大课凌晨四点去占坐。您身边就是大家学习当中刻苦到什么程度?

王兆军:也很刻苦,我们那时候也是早早去占座位,去晚了就没有了,特别有一些有名的学者他们的名声在全国已经积累了好多年,如果说他们讲座开始了,他不光我们学校的人来,其他学校的关心这个专业的人都会来听,我们根本没有座位,所以早早的就得占好座位。

主持人:看来凌晨四点占座这个并非虚言。

王兆军:一个是占座,再一个是买书。那个时候什么书出来以后我们都要排队去买,图书馆门前老是排长长的队伍,我那时候我排队伍最早最长,就是买的一个叫辛稼轩词选,辛弃疾的,那时候我们觉得能买到这样一本书太幸福了。

主持人:要知道在文革期间来唐诗宋词样的书都找不到。

王兆军:是。

主持人:我还看到一些材料,说厦门大学中文系的陈平原老师,他回忆说当时78年《安娜·卡列尼娜》重印,当时就是所有的学生去排很长的大队购买。

王兆军:是,我能想象到。

主持人:如火如荼的四年,82年毕业,您觉得大学对您最大的改变是什么?

王兆军:我觉得最大的改变,还不是说学到了多少文学知识,我觉得最大的改变是我视野开阔,是我思想有了进一步的解放,或者说一次很大的解放。甚至是脱胎换骨的解放,原来的我,就是大学毕业以后的我可以说是判若两人,以前哪里知道世界是个什么东西,哪里知道人类的文学进程是怎样过来的,种种民俗,不同的民俗他们有不同的文学样式是怎么一步一步发展起来的,以及中国的文学和世界的文学距离有多大,那一下子那我受的震动是太大的。

主持人:给您了一个新的高度,您站在那个地方放眼望去这个视野开阔了许多。82年毕业,据说77、78级因为是在同一年毕业,毕业生特别抢手。

主持人:您那个时候被分配到了哪家单位?

王兆军:我被一家单位是最高人民法院。

主持人:您班里边是全部都是分配走了吧?

王兆军:全部都分配了。

主持人:我听说反正学医的,说因为人才已经断档十来年了,有很多大医院就瞅着医学生、毕业生就不进人,就等着,因为毕竟很多年没有专业的人员进来了,就特别抢手。你们班当时,据说都愿意去什么报社、杂志是吧?就报社才是最好的单位。广播电台、电视台那都不入流。

王兆军:那个时候强调的一点就是专业对口,你学的什么专业你分配到相应的单位你可以显示你的才能,你英雄有用武之地,怕派到一些什么跟专业不对口的地方,怕将来自己在那个地方说话没分量,或者自己没有发展的空间。

主持人:您怎么来看你们77级的这届考生?

王兆军:我们这个77级有他共同的东西,这也是这个概念之所以被喊到的最基本原因。整个的77级应该是它既是文革的受害者,它也是文革之后,改革开放的第一批受益者,第一批人他说接受的教育应该说还是传统的教育,他们都想有所作为,都想在各自的领域里成为佼佼者,不甘人后,有这种积极的生活态度,这一点是77级重要的一个特点。

主持人:有人说每一个77级大学生都有自己很独特的高考故事,而每个故事集合起来又构筑成中国教育史上春天的故事,其实在节目开始我们就列举了好几位77级的大学生,可能每个人的故事各有不同,但是共同的就是他们都会把77年的高考视为自己人生特别重要的一个转折,人民大学的张鸣教授曾经回忆说,高考把我从农场里拉出来了,这对我来说这样的改变是巨大的,不然我可能就待在那里的。张艺谋导演也曾经很感慨,他说自己当初想要上大学的目的很简单,就是为了谋出路。回想起来如果没有高考,很难说会有现在的一切,现在转头回想,王老师您怎么来看那一年的高考带给您的意义?

王兆军:77年的高考应该说从根本上改变了我的生活理念,给我的思想一次根本的解放的机会,虽然这个解放是从大学毕业,大学和大学以后逐步实现的,但是高考是它的开端,我之所以非常尊重那一次机会,到现在我也给它很高的评价,是从我亲身的经历,自己亲身的经验总结出来的。

主持人:现在您的那些同学们,77年考上大学的同班同学们也在自己各自的岗位上,各行各业,尽管很多人可能已经不做自己的这个中文系学的专业了,但是都是有所建树。电视剧《历史转折中的邓小平》正在热播,在电视剧当中小平同志说过一句话,我断言在未来的中国,各行业的砥柱中流就诞生在这一批年轻人之中。这句话说的就是77年高考选拔上来的这批人才,那事实证明77年的高考的确改变了一代年轻人的命运,而这些肩负历史使命感,个人命运与时代仅仅交织在一起的年轻人也在用自己的知识改变着这个国家的命运。今天非常感谢王老师作客,一个小时的时间非常短暂,给我们大致讲述了一下自己高考前后的点点滴滴以及高考之后包括自己同班同学在这个77年高考之后自己命运的一个改变,节目最后依然是用我们老朋友"浩浩乎平沙无垠"他的留言,其实还有很多朋友的留言很值得来跟大家来分享。"礁石浪花"就说扎实的文化功底蕴育了丰富的内含,广阔天地的历练培养了培养了坚强的意志,高考的大门打开了人身的旅程,王老师的经历展现了时代的变迁,凝聚了社会的画卷,是一首波澜壮阔、令人震撼的诗篇,只是改变命运,改变社会,致敬。其实从某种角度上说王老师的这些经历也是他未来的一些财富,虽然听起来很矛盾,在那个时代大家都希望这个经历早早结束,这个苦难早早结束,像王老师的很多作品《拂晓前的葬礼》还有《问故乡》,有很多都是和您的农村生活离不开的。"浩浩乎平沙无垠"他说感知人生馈赠的苦乐,掌控命运改变的契机,小我融入大时代,时代沸腾,我的理想随之飞升。再次感谢王老师作客我们的节目,也感谢大家的收听,我们明天再见。

王兆军:谢谢。