原创 姚慧 陕西交通 陕西

陈仓道研学记

文/图 姚慧

蜀道,一个被诗人们反复吟咏、课本里多次提及的概念,传统意义上的蜀道是指周秦汉唐时期从长安(今陕西西安)翻越秦岭、大巴山,经过汉中盆地通往成都平原的古道交通网络,拥有超过2300年的历史。主要指秦汉至明清时期连接关中与成都平原,穿越秦岭和大巴山的一系列川陕道路。自古以来,往返川陕几乎都绕不开这些通道。它如同血脉一般蜿蜒在崇山峻岭之间,连接起两大“天府之国”——关中平原和成都平原,参与了一出出历史大戏。

图片源于网络

古蜀道的主要组成,可归结为“北四南三”共7条道路。从关中翻秦岭到汉中有4条道路:子午道、傥骆道、褒斜道、陈仓道。从汉中盆地,翻越巴山进入四川盆地有3条道路:金牛道又称石牛道(秦国伐蜀道路)、米仓道、荔枝道也称洋巴道。此外还有一条诸葛亮北伐的祁山道,和三国时期邓艾灭蜀的阴平道。

这次有幸参与了李老师的秦蜀古道之陈仓道和金牛道科学考察。尾随李老师团队,他们到哪里我们就去哪里。不去不知道,一去才知道考察的辛苦比我跑马拉松还要累。整整七天,所去的地方全部是高温高湿,在山上的森林古道上站着都能自动流汗,但探寻古道的热情并没有被高温打败,我们依然兴致勃勃。

翻越秦岭的陈仓道北起陈仓(今宝鸡),南到汉中,沿渭河一级支流清姜河与嘉陵江支流红岩河的双河谷穿越秦岭,全长约350公里,肇始于商周、兴盛于秦汉,以“暗度陈仓”的军事传奇名垂青史。

第一天:西安-陈仓-凤县

第一站宝鸡陈仓区千河镇:听李老师说石鼻城应该是故道入山的第一站,其城址应该就在千河镇范围内。正午到达这里,导航找到的地方是一个现代化砖瓦盖成的新农村,沿街敞开的大门里几乎都没有人。碰到一位年轻的主人,对我们的询问一无所知,却问我们:“你们是不是来挖墓?”大家调侃李老师可能长得像挖墓的。果不其然,走到另一家有人的院子,屋主人是一位老大哥,李老师前去打问,老大哥第一句话就说:“你们不是挖墓的吧?”不知道李老师心里是什么感受。经过一番解释,老大哥提供了一个很有价值的信息,说这附近有考古队在挖。按照老大哥的指引,我们循迹前去,路过一个地方时李老师说凭感觉这里就应该是古代遗址。询问卖瓜大爷,似乎知道一点古道的信息,说是年前就有考古队围了一片地在考古,可能就是古城遗址。顺着大爷指的地方继续寻找,走到一处,李老师凭直觉告诉我们这地方就是,于是下车走进去,地里有一个晒得黝黑正在干农活的老大爷。一打听,这老爷子开始滔滔不绝地讲述起来,说几十年前脚下这条路就是古路,一直延伸到南头,他小时候走的就是这条路,那时的路是晴天一身土、下雨一身泥。大爷口音重,听起来费劲,但李老师似乎听懂了,一直记录对话。老人拿出自家种的李子给我们吃,说年轻人都去城里了,只剩下老年人了。和老爷爷告别,终于找到考古现场,没法进去,在围栏外拍照记录。不知道什么原因,经过这一番近4个小时的折腾,李老师突然斩钉截铁地说这里应该是陈仓道零起点的位置。虽然目前并未做出明显的标识。

第二站益门镇:益门镇位于宝鸡市陈仓区南郊,地处清姜河与渭河交汇处,自古是连接关中平原与汉中、四川的交通咽喉。 “益门”二字源于古代由此向南通往益州(今四川)的必经关隘,素有“益门雄镇”之称。明清时期,益门镇是宝鸡南部的防御重地,设有巡检司,控扼入蜀要道,因地处古道节点,自然形成物资集散地,过往商旅在此休整、交易,逐渐发展为区域性集市。益门镇所在的陈仓道是茶马古道和盐运古道的一部分,四川的茶叶、药材和关中的布匹在此中转,催生了客栈、货栈和集市。益门镇老街曾保留部分清代商铺建筑,近年因城市改造已拆除。当地老人记忆中,二十世纪五六十年代集市贸易仍然活跃。益门镇的兴衰与陈仓道的变迁密切相关。

老街上的古迹

第三站炎帝陵:炎帝陵位于宝鸡市渭滨区常羊山,靠近清姜河,相传是炎帝部落的发祥地。汉代以后,官方祭祀炎帝的官员需经陈仓道前往炎帝陵,形成固定的祭祀路线。因炎帝陵现已成为收费景区,也只是经过陈仓古道,所以我们并未进入。

第四站大散关:位于宝鸡市渭滨区神农镇大散关村,S219道旁,从炎帝陵过来只需20分钟左右。到景区门口时已经下班。只在门口拍照打卡。

大散关是中国古代著名的关隘之一,地处嘉陵江与渭河的分水岭地带,是陈仓道上的关键军事要塞,素有“川陕咽喉”之称。它控制陈仓道北端入口,历史上多次成为战争焦点,是关中四塞之一。陆游《书愤》“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”写的就是这里。

第五站嘉陵江源:沿S219继续行驶20分钟到了嘉陵江源国家森林公园,因嘉陵江上游凤县至略阳段的河谷走向与陈仓道的南段部分重合,古代行军或商队常沿嘉陵江支流,如故道水的河谷穿越秦岭,形成天然的交通走廊。开车行走在这条路上可以感受到“江河源头”与“古道雄关”的交织。嘉陵江源头所在的秦岭山势险峻,与陈仓道的大散关构成“一夫当关”的防御体系。

第六站连云栈道:继续沿国道行驶1个小时左右就能看到路边的连云栈道。连云栈道是秦蜀古道的重要组成部分,北接陈仓道,南连褒斜道,是连接关中与汉中的关键通道。因其沿山崖修筑、高耸入云,故称“连云栈道”。据史料记载,连云栈道始修于汉,北魏正始四年(507年)至永平二年(509年)畅通,是连接褒斜道和陈仓道之间的栈道。《方舆纪要》载:“自凤县至褒城皆大山,缘坡岭而行,有缺处以木续之,成道如桥然,所谓栈道也”。元代《折津志·天下站》记述:“因其道路盘旋于崇山峻岭,高可连云,故名。”我们看到的连云栈道门头上“连云栈道”四个字已经掉落,只剩下一个木质门楼,路边的指示牌也被过往的大车撞得扭曲,看来这个地方似乎很久没有人来维护了。

晚上八点左右终于到达凤县县城,第一天的辛苦探寻之路算是结束了。

第二天:宝鸡凤县-甘肃陇南-汉中略阳

寻访陈仓道第二天。离开凤县进入甘肃界,天气热得能冒烟。

先来到陇南徽县南宋抗金名将吴玠的墓园。

吴玠作为南宋初年川陕防线的核心统帅,其抗金战略与陈仓道密切相关。吴将军凭借对陈仓道地形的精准利用,以少胜多,奠定了南宋西北防线的稳定。其军事实践不仅体现了“据险守隘”的战术智慧,更凸显了陈仓道在古代战争中的枢纽地位。

简单的午饭过后开始翻山越岭进入青泥古道。

“蜀道之难,难于上青天!”说的就是位于甘肃省陇南市徽县东南部的青泥岭,这条路也真是不好找,边走边打听,上错山进错道,导航上的标注可能仅仅就是大概位置。问了好几次人,才终于走对了进入青泥岭的山路。青泥岭地处秦陇蜀三省交界处主峰铁山,是古蜀道陈仓道的必经之路,也是兵家必争之地,既是陈仓道入蜀的屏障,又连接祁山古道,三国时期蜀魏相争时多次成为军事要冲。因多雨泥泞、悬崖万仞,得名“青泥岭”,宋代以后青泥岭又被称之为“铁山”。它的险峻程度在李白的《蜀道难》中“青泥何盘盘,百步九折萦岩峦”即有所知,也被誉为蜀道最艰难凶险的一段。盘山路之多,绕啊绕直接而上,快把我绕吐了。

寻找青泥岭的路上,还能依稀看到江对面“嘉陵古栈道”的痕迹。它沿嘉陵江依山而建,土木石结合,外沿砌石为基,设有护栏。它架设于悬崖峭壁,凌空高悬,是陈仓道的一部分。近几年成为徒步旅行者体验“蜀道难”的绝佳选择。

从青泥岭下来沿徽白公路一路行驶,便又看到了修在路边的《新修白水路记摩崖》石刻。白水路,曾是古代连接秦州(今甘肃天水)至兴州(今陕西略阳)的交通要道,因途经白水江而得名,是陇蜀古道的重要组成部分。因青泥岭段险峻难行,北宋嘉祐年间,为改善交通,秦州知州雷简夫主持改道,新修白水路,避开青泥岭险段。为记录修路功绩,并警示后人维护此处道路。《新修白水路记》摩崖是北宋交通史的活档案,是研究北宋陇蜀古道变迁的一手史料,印证了唐宋以来川陕交通线的演变。2006年被列为全国重点文物保护单位,归入“秦蜀古道”遗址群。

继续沿河行驶不久就到达汉中略阳的白水江镇,洛河在此汇入嘉陵江。洛河又叫白水江,是嘉陵江上游的一条支流,发源于甘肃徽县,流经成县等地,最后在陕西略阳县的白水江镇汇入嘉陵江,全长约100公里,历史上也是秦陇入蜀的重要通道。

第二天的工作任务完成,到达略阳县城是晚上八点多,又是一天辛苦的奔波。

第三天:略阳—勉县—汉中

清晨略阳的湿度之大让人难以接受,空气中全是潮湿的味道。

驱车来到略阳县城南,嘉陵江东岸的灵岩寺,这是一座依托天然溶洞而建的千年古刹,集宗教文化、摩崖石刻、自然奇观于一体,被誉为“陕南小碑林”。寺内现存汉至清代摩崖石刻130余通,包括我们此次重点要看的南宋《仪制令》石刻,它是我国迄今发现最早的记载交通规则的石刻。宋代已形成系统的陆路交通管理制度,核心规则是“贱避贵,少避长,轻避重,去避来”,既讲等级秩序,也提倡礼让精神。略阳作为秦蜀古道枢纽,此石刻具有典型性。

《郙阁颂》是灵岩寺的重点石刻,刻于东汉建宁五年(172年),为纪念太守李翕重修栈道而作,与汉中《石门颂》、甘肃成县《西狭颂》并称“汉三颂”,是汉隶书法瑰宝。《郙阁颂》不仅是研究东汉交通工程和地方治理的珍贵史料,还是氐汉文化融合的产物,是汉代摩崖石刻的瑰宝!

离开灵岩寺驱车一个小时左右,就看到了路边的接官亭,顾名思义就是古代官员往来、文书传递的必经之地。它作为秦蜀古道上的重要驿站,连接嘉陵江水路与陆路古道,临近官道,便于车马停驻。它反映了古代邮驿制度在秦蜀古道上的实施,也见证了略阳作为“襟喉之地”的交通地位。

继续行驶就来到勉县武侯镇的古阳平关遗址。这里北依秦岭,南临汉江,与定军山、天荡山形成犄角之势,是汉中盆地的西部门户,始建于西汉,距今已有2000多年历史。作为三国时期蜀魏争夺的战略要地,它控扼金牛道与陈仓道,素有“蜀之咽喉”“汉中最险无如阳平”之称,曹操曾叹其“易守难攻”。诸葛亮北伐期间四次由此出陈仓道,休整时在读书台研习兵法。现仅存西、南墙段,西城门为金牛道入口。

今天的行程总算不那么辛苦,下午四点就到达汉中,以为今天早早到达就能早点休息呢,结果又是新一轮的古道探索——汉中市博物馆,真的很累也真的好热,可是李老师劲头十足,我们也继续跟随他的脚步。

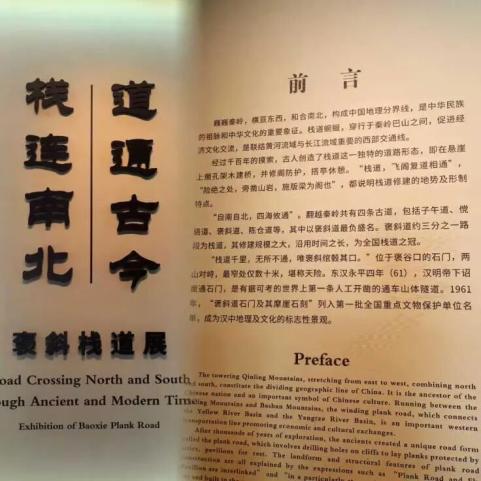

汉中市博物馆以“西汉三遗址”——古汉台、拜将坛、饮马池为主体,是国家一级博物馆,其中褒斜栈道陈列馆展示了世界上最早的能通车的人工隧道——石门隧道及秦蜀古道历史。依托石门隧道而成的石门十三品陈列是中国古代交通工程的立体档案,呈现了汉字书体演变的完整基因链,在书法艺术上占有重要地位,1936年出版的大型工具书《辞海》封面二字,就选自眼前的这座《石门颂》摩崖石刻。

一路从宝鸡到汉中,从国道到省道再到乡道,终于走完了陈仓古道,每一个打卡点都藏着有意思的历史故事。(作者供职于西安长大公路工程检测中心有限公司)

文字编辑:郭少言

版面编辑:刘袁抒

审核:权丽娟

投稿邮箱:sjbdq@vip.163.com