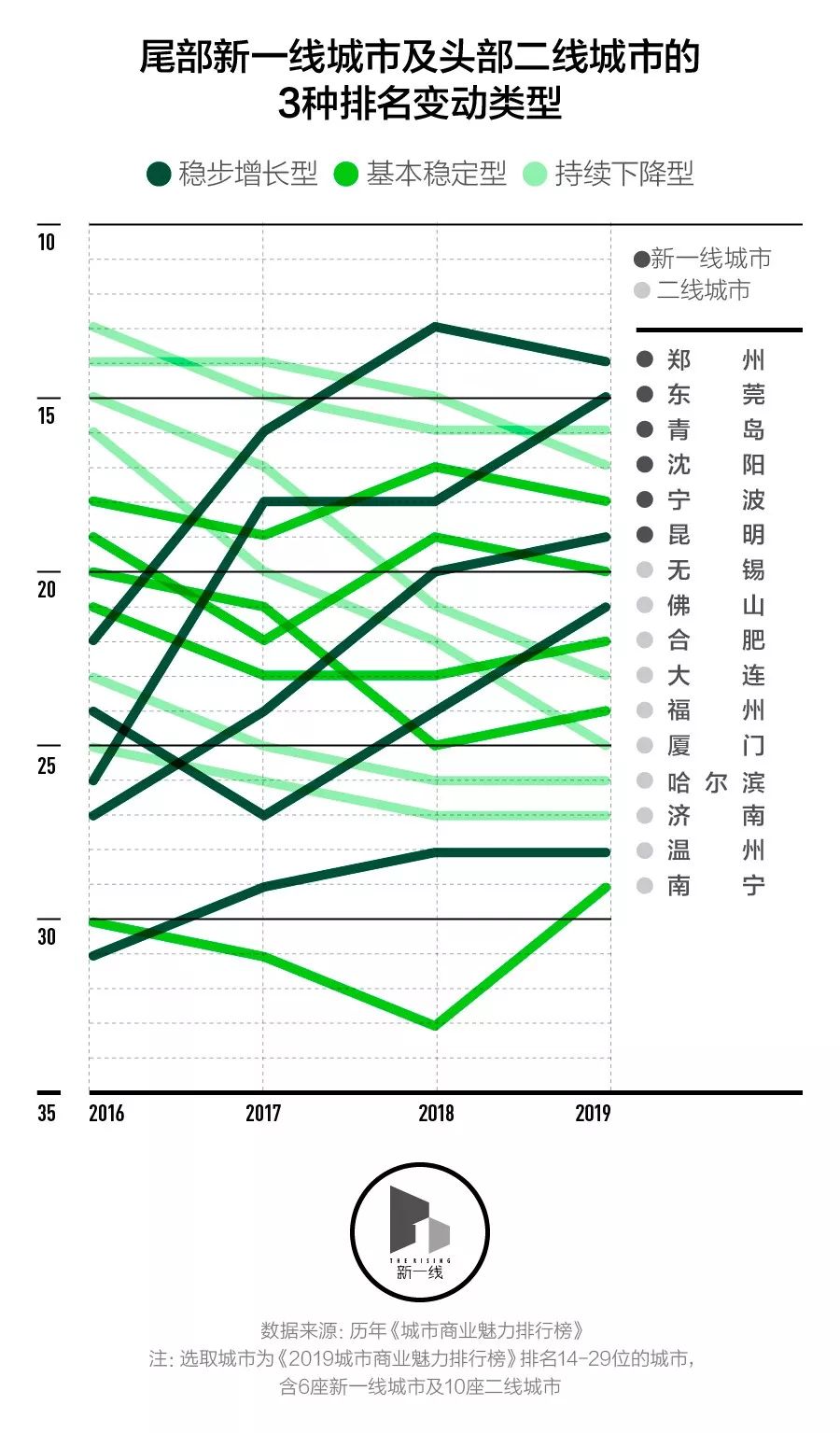

事实上,相比头部城市位序连续多年保持相对固定的状态,尾部新一线城市与头部二线城市的表现往往有着较大的起伏。

根据趋势不同,这些城市主要分为三类。

第一类是稳步上升型城市,2017年首次进入新一线行列的东莞与郑州,在持续的进步下,如今已坐稳新一线城市的名号,今年第一次升为新一线的昆明、排名逐年趋近新一线的佛山,也都在过去几年里实现了飞速的增长。

第二类是稳定型城市。比较典型的为排名稳定在新一线城市后段的宁波、徘徊在新一线与二线之间的无锡以及二线城市中的合肥、福州与南宁。

还有一类城市非常特别,它们在过去的4年里走了一段典型的下坡路,如新一线城市中的青岛与沈阳,以及在二线城市中不断下滑的大连、厦门、哈尔滨与济南等。

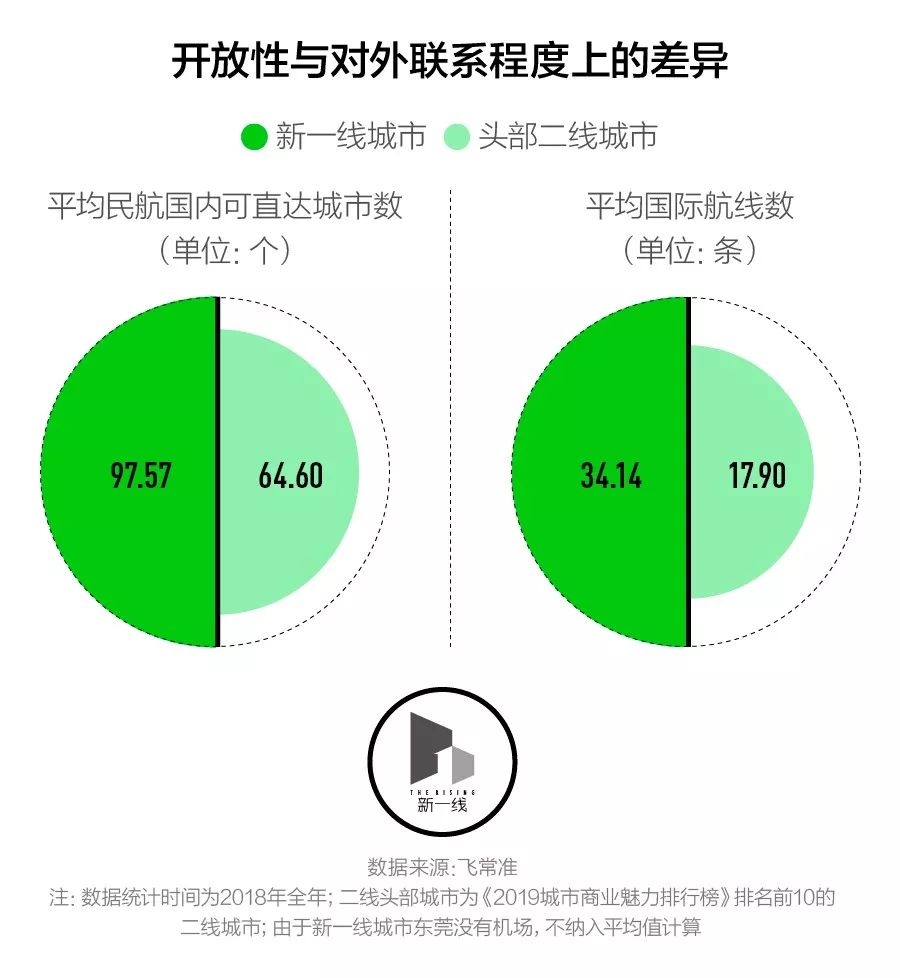

在这些城市进退分化的背后,我们也看到了一个相对残酷的现实:在过去的4年时间里,仅有东莞、郑州和昆明3座城市从二线新升入了“新一线”。对大部分二线城市来说,它们和新一线城市之间还存在着难以跨越的固有差距。

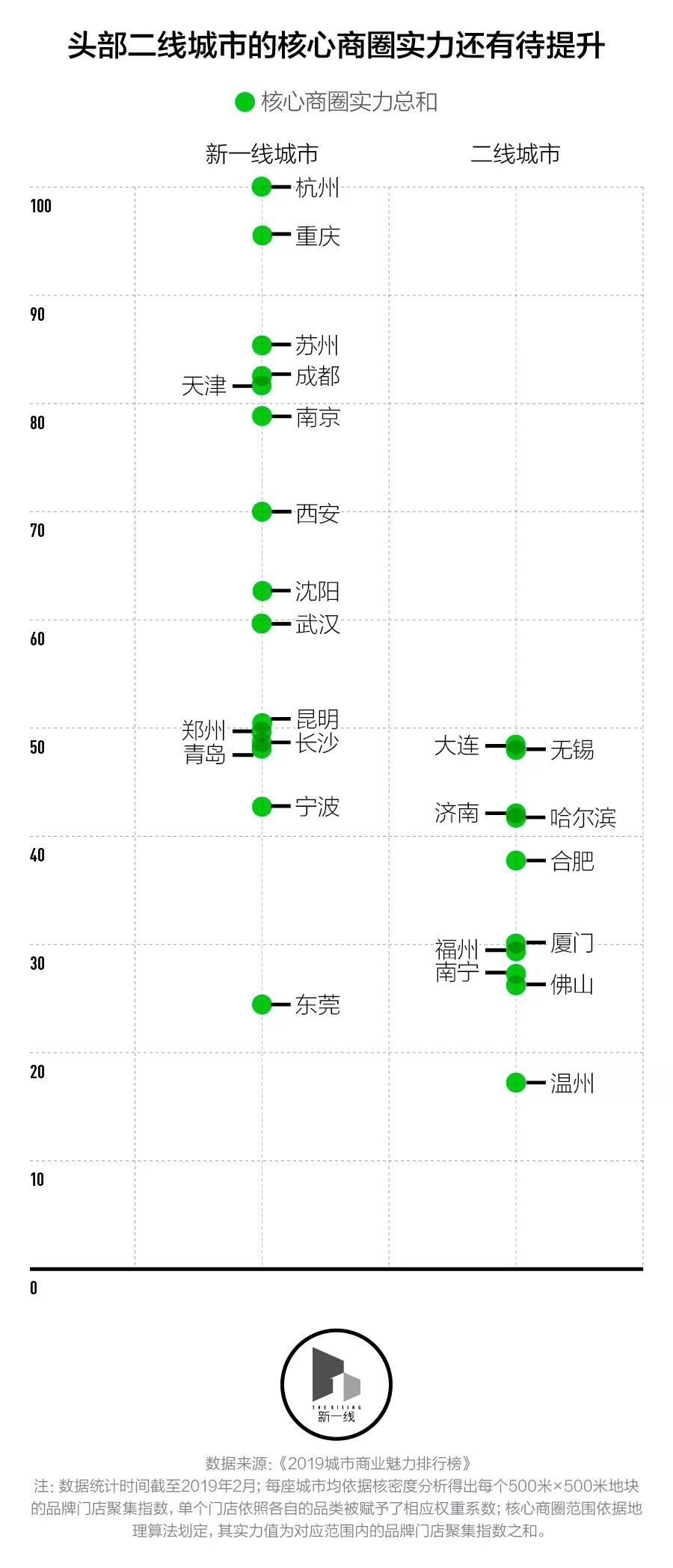

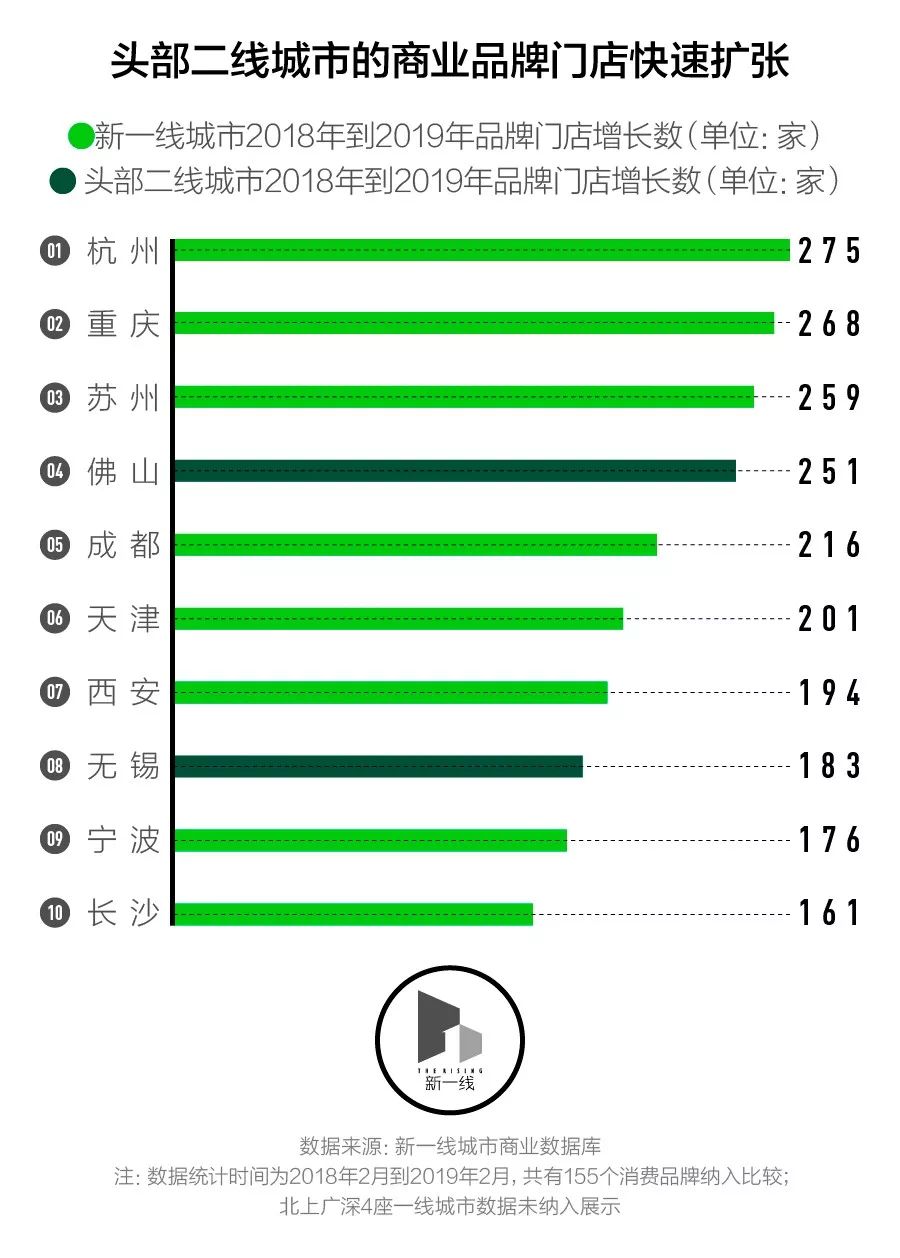

15座新一线城市的平均得分为65.21,10座头部二线城市的平均得分为34.64,仅为新一线城市的一半。在可视化图表中,这种集团化的差距体现得更为明显。除了宁波、东莞,新一线城市几乎全体领先于所有的头部二线城市——这和商业品牌总是更早进驻等级更高的城市并在那些城市进行更大规模的扩张直接相关。

面对大量同时占有规模优势与区位优势的新一线城市,头部二线城市的追赶并不容易。可喜的是在一些小指标上,不少城市已开始展露光芒。

和《城市商业魅力排行榜》的整体排名变动趋势相似,头部二线城市内部的各项指标变动也体现出了明显的南北城市分化。“城市人活跃度”维度综合考察了城市人消费、社交与夜间活力等指标,在这个维度中,温州、福州、厦门等南方二线城市相比去年都有了大幅的名次提升;相对地,济南、哈尔滨两座北方城市都下滑了10名左右。

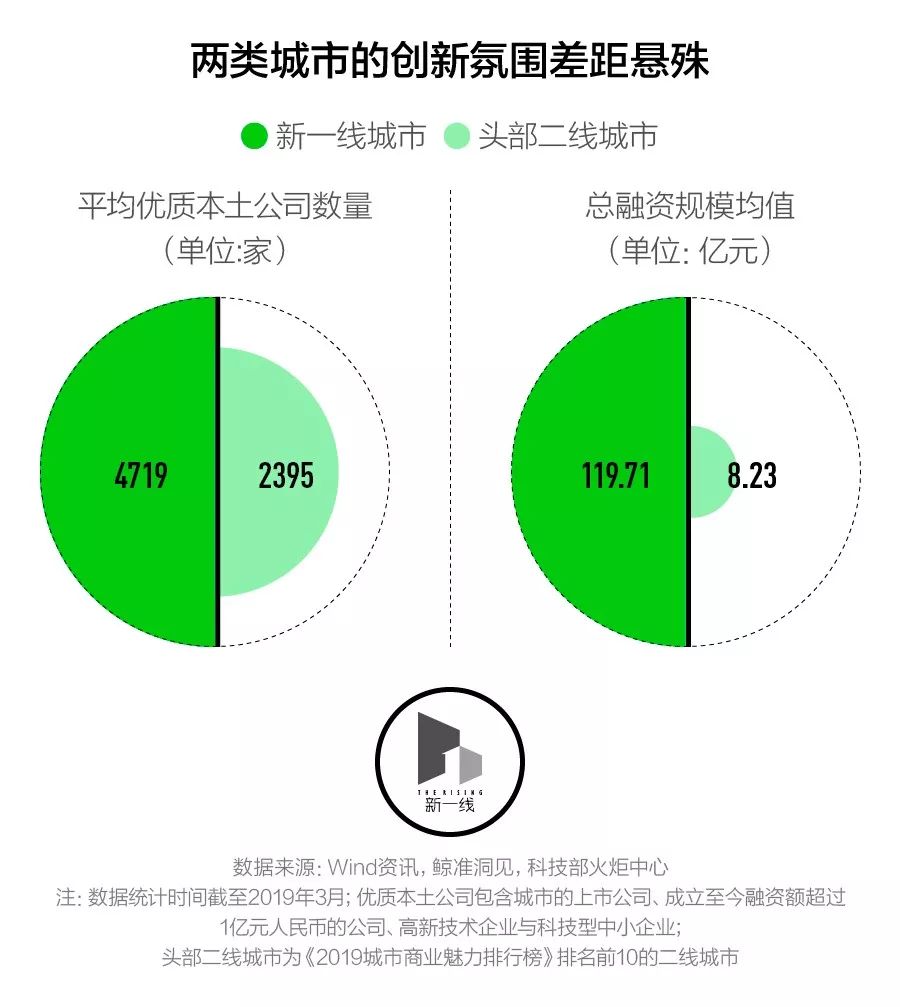

华南城市佛山是今年头部二线城市中非常特别的一个城市,它在创业公司增长率、高新企业规模、便利店规模、咖啡馆增长率等一大批数据中都获得了极为优异的表现。随着佛山排名的逐年递升,它和东莞也已稳定成为粤港澳大湾区中继广州、深圳两个超级大都市之后的稳定的第二层级城市。在这样的城市里,我们看到了创新力量的崛起与设施便利度日益成熟的生活环境——这些超越了自身排名与城市分级的特质,正是我们所追求的,属于城市自己的生长曲线与面向未来的丰富可能性。

本文来源:新一线城市研究所

注:本公众号转载文章仅用于分享,不用于任何商业用途。如涉及版权问题,敬请后台联络授权或议定合作,我们会按照版权法规定第一时间为您妥善处理。

————————————