【叙说地图】金融业集中于黄浦区的过程及其对区域特征形成的影响 原创 图溯上海 图溯上海

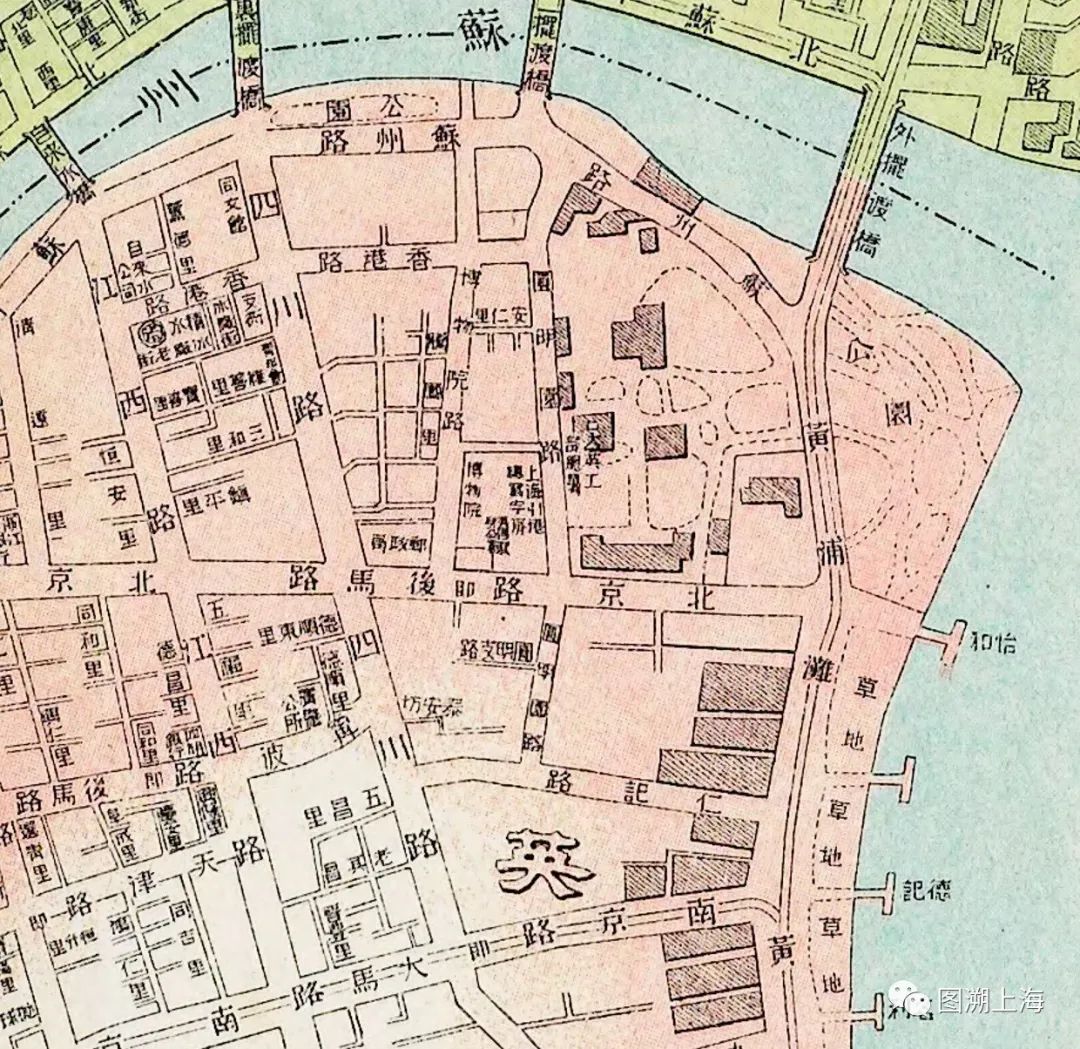

1947年时的黄浦区范围示意图

上海解放前夕,黄浦区的面积仅有1.36平方千米,却集中了全市大多数的金融机构,在全国属金融业最为集中的区域,因而外滩、江西中路等地段素有中国的“华尔街”之称。金融业集中在黄浦区有一个历史发展过程,黄浦区逐渐成为金融中心,对区域特征的形成曾产生深刻的影响。

一、金融业集中在黄浦区的历史发展过程

上海的银行业发源于黄浦区境地,钱业的起源则比银行业更早。据《上海县续志》载;“钱业肇始于乾隆年间”,原来集中在旧县城。上海开埠后,钱业的重心,才从南市逐渐移到北市。

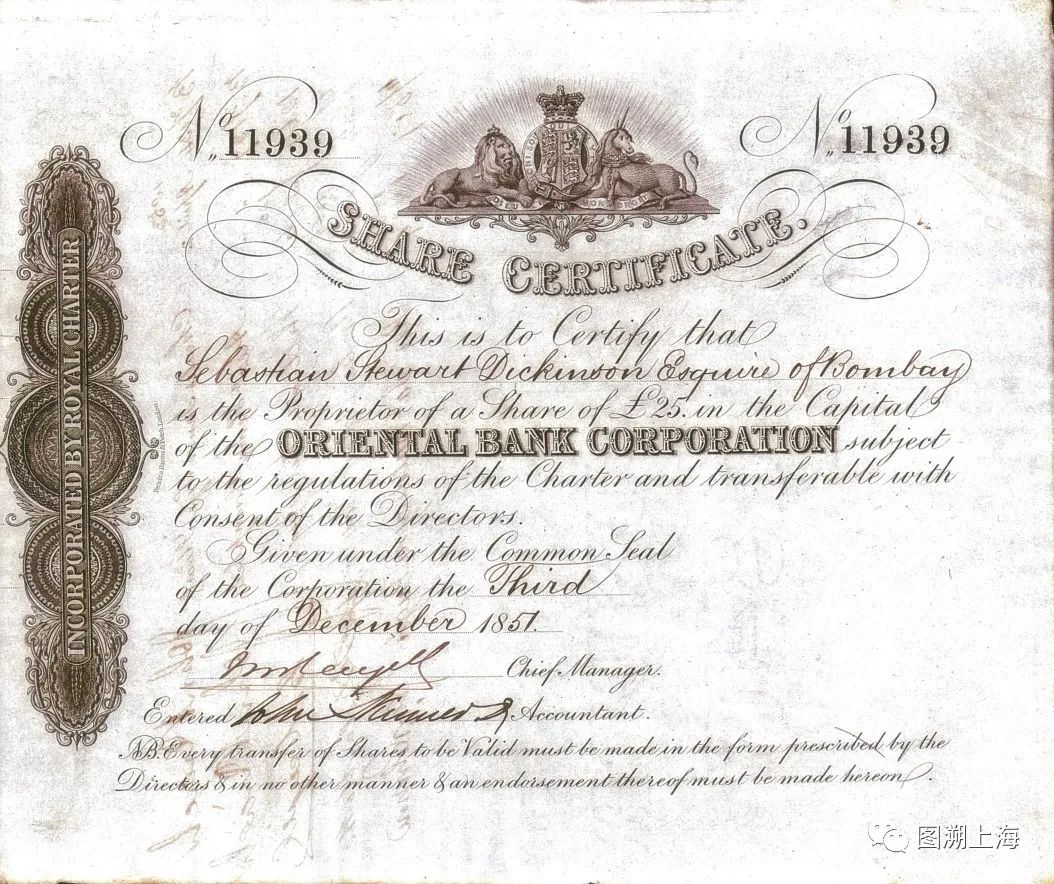

丽如银行股票票面

鸦片战争前,中国没有银行,上海最早出现的一家银行是1847年开设在外滩的英商丽如银行。此后,外滩一带先后有英、法、德、俄、日、美、比、荷、意等九个国家开设过68家银行。这些外国银行挟其雄厚的资本,依仗不平等条约的保护,享有各种特权,长期为金融市场的主宰。外国银行从建立起就具有侵略性,英国的汇丰银行在开办后的30年里,给予清政府贷款达2800万两白银,占同时期清政府全部外债的70%,并以英政府控制中国海关收入大权为贷款条件。抗战前,中国共有16条铁路大动脉,汇丰一家就控制了9条。当然,外国银行客观上对中国封建经济在一定程度上起了分解作用,尤其在提供新式银行的模式和管理技术方面有借鉴作用。

外商为了深入中国内地倾销商品,掠夺原料,需要利用中国原有的金融机构。太平天国运动和小刀会起义时,县城和江、浙等省的地主官僚纷纷携资进入租界。由于设在租界可不受清政府的约束,造成租界钱庄迅速发展。随着租界地区的日益扩大,旧县城的钱庄重心就逐渐向北转移,形成了钱庄的北市。北市主要在黄浦区境内。1876年,上海钱庄共有105家,北市即达63家,占60%。到了1908年,总数达115家,北市上升到78家,约占68%。直到二十世纪二十年代,带有浓厚封建性和买办性的钱庄,在本国金融界的优势地位逐渐为新兴的本国银行所替代。

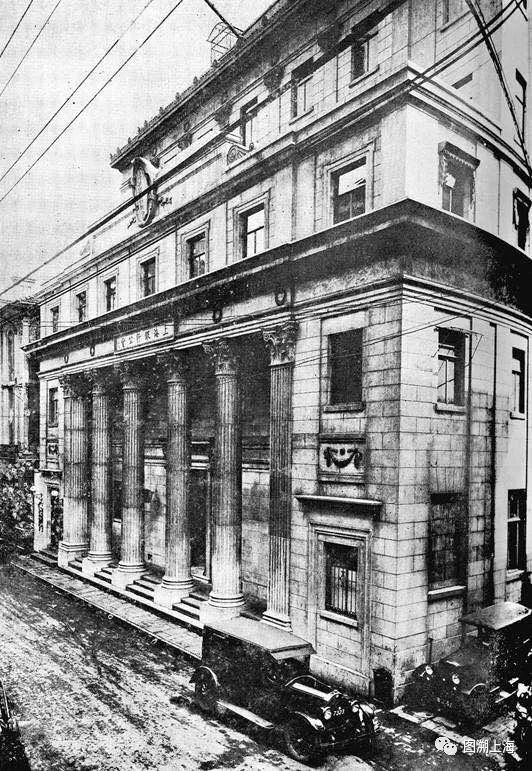

外滩中国通商银行早期影像

本国银行在黄浦区境内兴起,始于十九世纪末。中国自己创办的第一家银行——中国通商银行,于1897年在外滩建立。第一次世界大战前后,华商银行设立渐多。官商合办的有四明、新华、中国实业、中国国货。私营银行著名的有“南三行”(上海商业储蓄、浙江兴业、浙江实业)和“北四行”(盐业、金城、中南、大陆)等。本国银行的兴起,是中国民族资本主义工商业和国内贸易发展的需要。开设在黄浦区的十三家较大的商业银行对工矿企业的放款,1936年为14181万元,对象大都是纺织印染工业、面粉和其他农产品加工业、轻工业和化学工业等。但本国银行是在半殖民地、半封建社会条件下发展起来的,所以也带有一定的买办性、高利贷性和投机性。

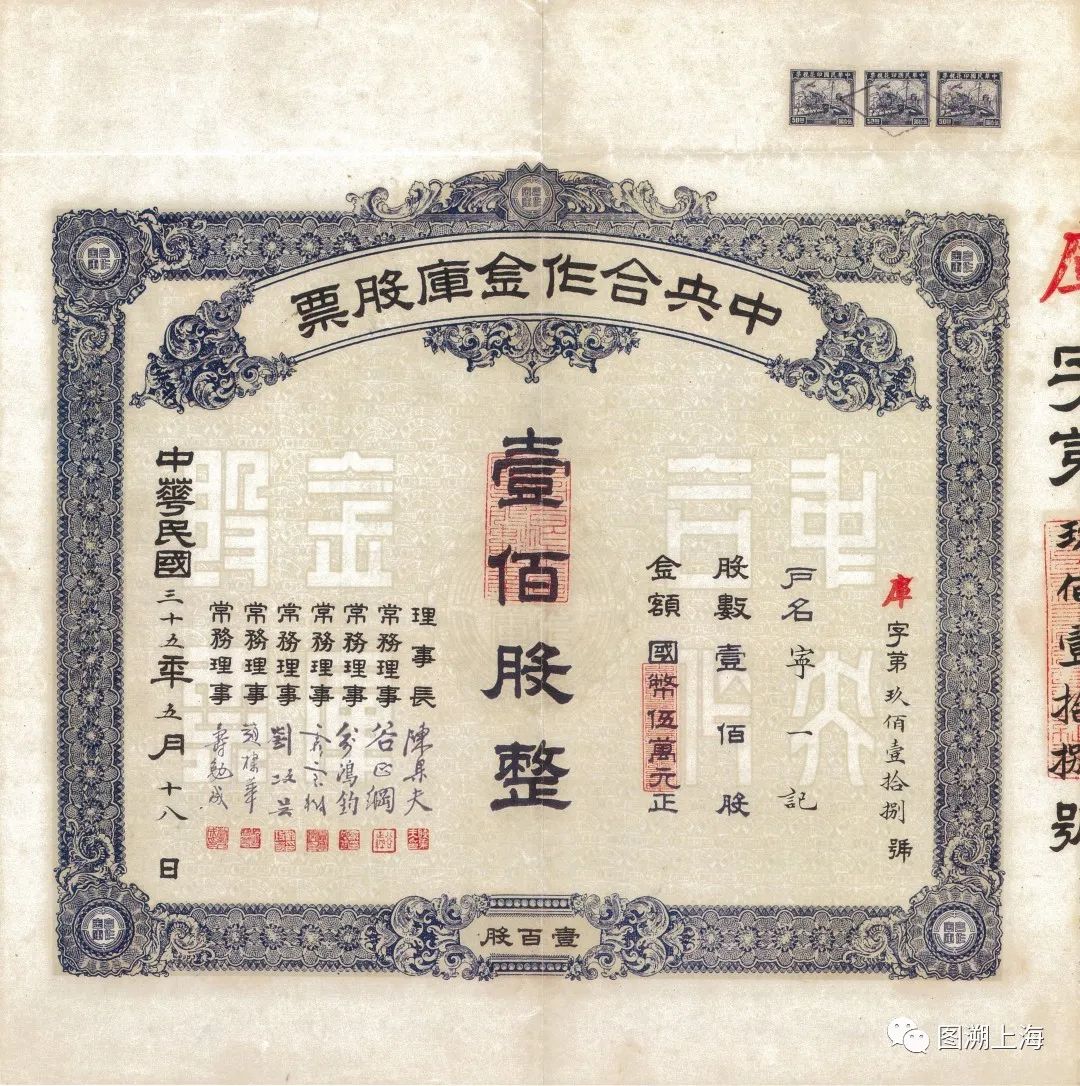

国民政府于1928年在上海设立中央银行,以后又设立中国农民银行、中央信托局、邮政储金汇业局和中央合作金库,加上中国银行和交通银行,这样就形成了以“四行二局一库”为中心的官僚资本金融体系。它们的总行除中国农民银行、中央合作金库设在南京外,其余均设在上海黄浦区境内。它们集中大量货币资本,掌握了全国的金融命脉,控制了重要的商业银行和钱庄,垄断了全国的信用机构和信用业务。外商银行在华势力由于政治形势的变化,控制范围逐步缩小,其霸主地位逐渐让给了“四行两局”。

中央合作金库股票票面

抗日战争爆发后,上海的私营银行、钱庄在通货膨胀的环境里,走上了畸形发展的道路。在上海沦陷期间,新开设的以从事投机为主的银行、钱庄和信托公司达400家之多(包括不参加票据交换的小钱庄)。这些金融机构大都开设在黄浦区,由于沿街房屋紧张,许多钱庄甚至开办到里弄内。

上海解放前夕属于官僚资本的计有国家银行7家、省市银行6家、其它官僚资本金融机构6家,属于官商合办的有5家,属于私营行庄尚在继续营业的有200家,其中银行115家,钱庄80家,信托公司5家。总计为224家,大部份开设在黄浦区。

二、黄浦区金融业的地域分布概况

1949年前,黄浦区的金融业集中在黄浦江以西,吴淞江以南,福建路以东和金陵东路以北的一大片地域。几乎覆盖了当时全境地面的五分之二。这样高的密集程度,不仅在上海、在中国,就是在东南亚也是独一无二的。

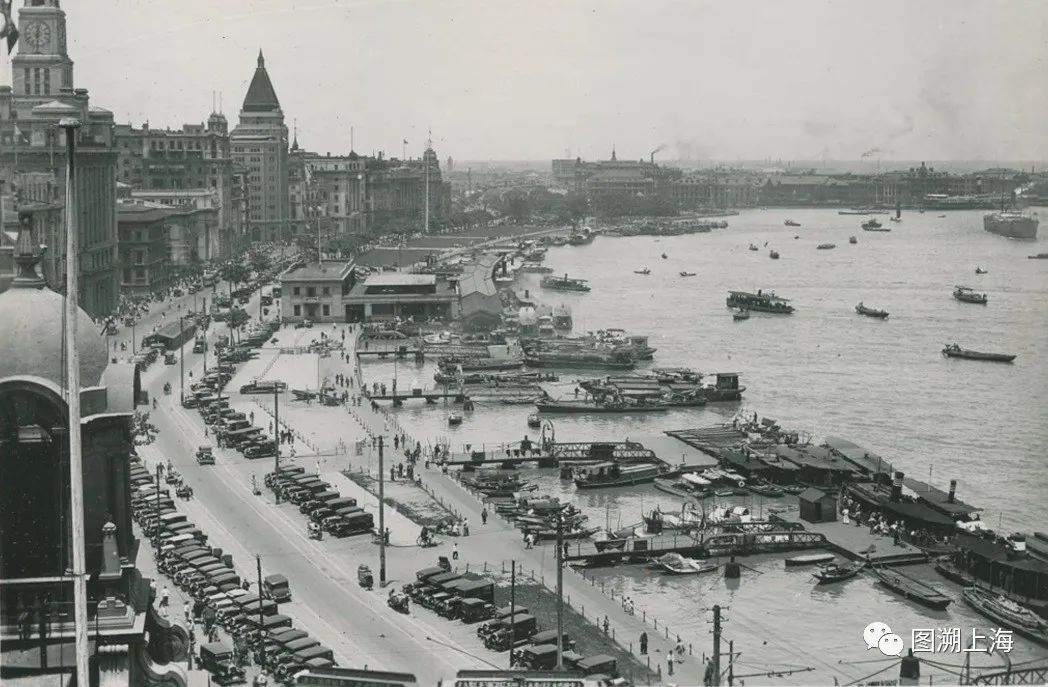

外滩鸟瞰(1930年代)

外滩(中山东一路)是上海租界的发源地,也是上海出现现代银行最早的地方。这里高楼大厦林立,在有名的28幢大楼中,外商银行和本国银行就占13幢。英国汇丰银行建筑规模宏大,英商称它为“从苏伊士运河到远东白令海峡的一座最讲究的建筑”。英商有利银行、麦加利银行,法商中法银行、东方汇理银行,日商横滨正金银行,俄商华俄道胜银行等都造起式样各异的大楼。16层的中国银行大楼也在外滩矗起。还有中央银行、中国农民银行、中国交通银行、中国通商银行大楼都在外滩。

九江路东段是和外滩相连成丁字形的。这条路虽然赶不上外滩繁华,但在金融界却有举足轻重之势。这里有影响全国市场的金业交易所和独揽全国证券交易的华商证券交易所。本国银行有大陆、华侨、聚兴诚等。外国银行有美商的花旗、大通,日商的三井、三菱、住友、朝鲜,荷商的安达等。

北京东路和天津路是银行、银号和信托公司群聚的地方,本国银行有中国实业、浙江兴业、中国垦业、盐业银行等;信托公司有中央和通易等。银号有元丰、惠泰等。钱庄有福泰等。

旧时宁波路江西中路口的上海商业储蓄银行

宁波路上的广东银行旧影

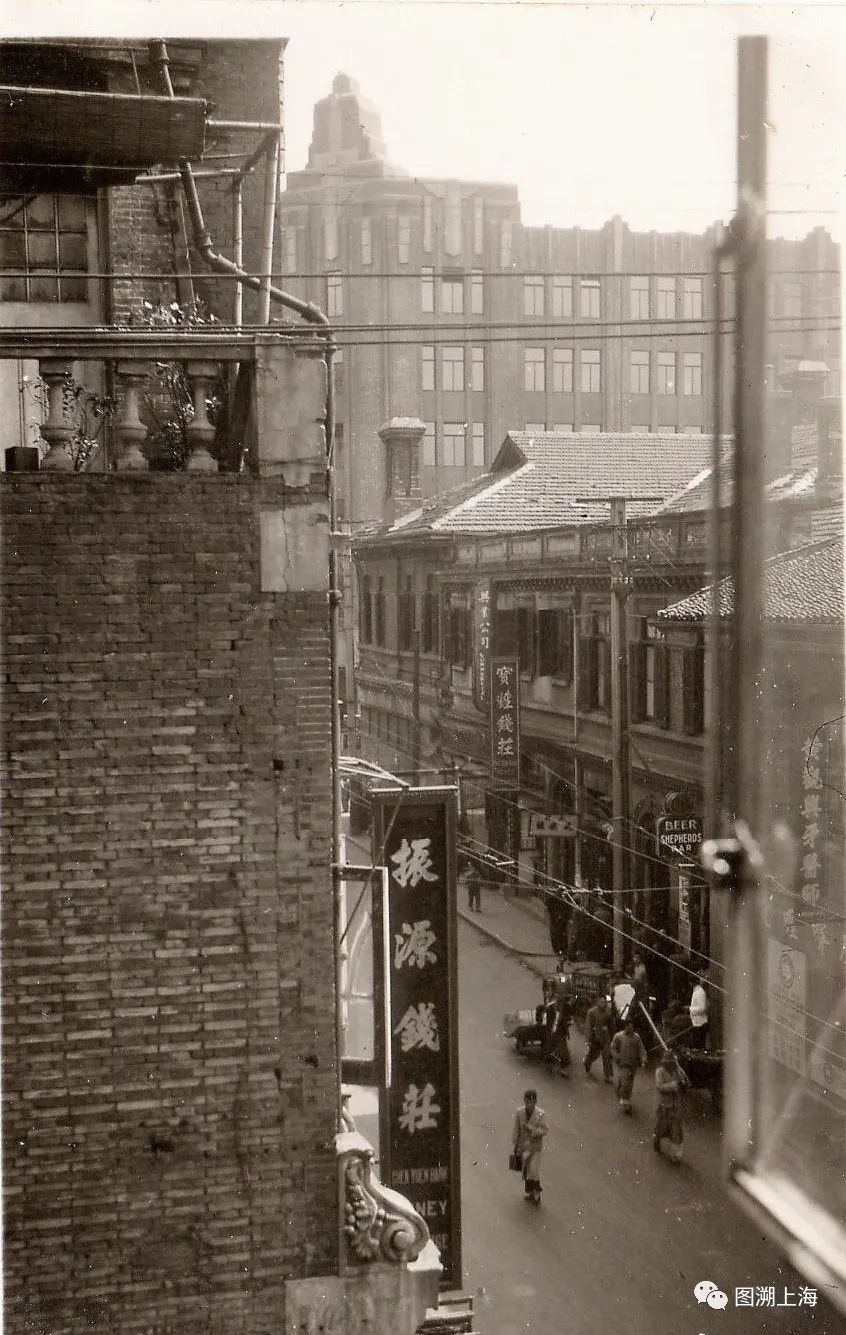

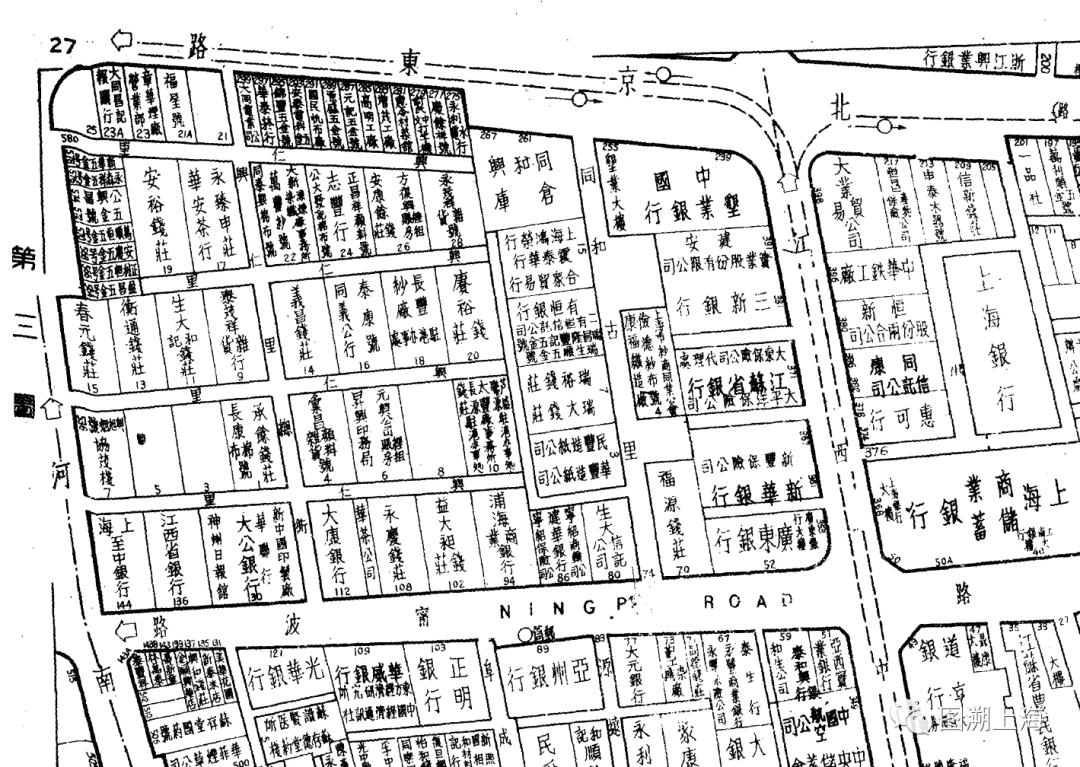

宁波路是上海钱庄的大本营,几十家较大的汇划庄如福源、五丰、永兴、永丰、安康等几乎全部设在这里。公议上海银洋辅币行市的钱行亦设在这条路上。此外,还有中实、永立等银号。大的本国银行有上海商业储蓄、广东、永亨等。

同外滩平行的四川中路、江西中路、河南中路也是金融组织集中的地段,举其大者有金城、新华、浙江第一、中国农工、国华、中国企业等银行,仁昶、同余、信孚等钱庄,大昌成、源裕等银号。江西中路一度被称为“银行街”。

此外,香港路虽是一条很短的马路,上海银行公会和票据交换所都设在这里。仁记路同样不长,也是银行、钱庄集中地。

旧时江西路上的钱庄号

1949年前,人们通称今外滩以西,南京东路以北的天津路、宁波路和北京东路东段一带为“后马路”,就是因为那一带是外滩后面金融业聚集的地区。在很长时期内,这里成为以金融为中心,商业也十分繁华的“区片”,1949年前,上海出版的地图上都加以标注。

以上10条道路上的金融组织就占了全市金融业的大部份。

1910年地图中的“后马路”一带

三、黄浦区成为旧中国金融中心的主要标志及金融业对区域特征形成的影响

上海是旧中国最大的经济中心、贸易中心和金融中心。这个金融中心的枢纽就在黄浦区。作为金融中心的标志主要表现在以下三个方面:

第一,金融首脑机关集中在黄浦区。除了外国银行全部集中在黄浦区外,国内银行中的全国性大银行的总行几乎都设在这里。据统计,国民政府的国家银行“四行二局一库”中有5家的总行均设在上海黄浦区,5家官商合办大银行的总行也都在黄浦区。115家私营银行中的全国性大银行有12家,其中10家的总行也都设在黄浦区。上述有全国性影响的银行共24家,其中21家的首脑机关设在黄浦区,占88%。这些总行在全国各地开设了数百个分支机构,还建立了数千个通汇点,不但全国主要城市有它们的分支行,甚至小城镇也设有办事处,构成了一个全国性的金融网。上海的黄浦区就是这个网的网结,是全国金融业的决策地和指挥所。

第二,社会货币资本大量集中在黄浦区。黄浦区不但金融机构多,而且资金的集中也十分突出。根据《全国银行年鉴》及《上海钱庄史料》有关数字资料,1936年在沪银行、钱庄和信托公司的可运用资力(按已缴资本、存款,公积、兑换券等四项合计)估计占当时全国金融业资力的47.8%。1946年6月,全国银钱业(中、央、交、农四银行除外)307家的存款总额中,上海地区的174家存款就占43.5%。上述统计数字虽系全市总额,由于全市的金融机构高度集中在黄浦区,所以金融资本也主要集中在黄浦区。上海是全国最大的投资市场,它所容纳的资金,不仅来自上海一地,而且来自全国各地。上世纪二三十年代上海地产和证券等投机事业的勃兴,和内地资金大量流向上海有关,可见上海资金市场对全国的影响是十分广泛的。

香港路上的上海银行公会大楼旧照

第三,黄浦区金融市场的一举一动,对全国都有影响。金融市场有短期资金市场(包括拆款市场、票据市场)和长期资金市场(包括证券市场、长期押放市场)。坐落在黄浦区九江路的华商证券交易所,金业交易所,宁波路的钱业公会以及香港路的银行公会、票据交换所等,是全市金融活动最集中的场所。这些金融机构的活动范围自然不限于十里洋场。它们的联系和影响已辐射到全国各地。各地利率行市,都以上海为转移。在“废两改元”以前,外商银行挂牌的汇价,钱庄挂牌的银拆,每日开出后,分电全国,各地均据此以为本地银两合算汇兑上海规元的根据,而银元在各地折合银两的洋厘,亦依此以订价。因此上海银根的紧松,也往往影响埠际银根的紧松和埠际汇价的涨落。全国各大商埠之间的汇兑,均以上海的行市为计算标准。

由于金融业的高度集中,人们往往称黄浦区的外滩一带为“金融区”,可见,它对黄浦区区域主要特征之一“金融中心”的形成起着极大作用。

金融业的集中对黄浦区境内居民地、商业、房地产业、仓库等方面的发展也有很大影响。

1917年地图中的“金融聚集区”

1940年代兴仁里及其周边的金融业场所分布

十九世纪七十年代,上海出现第一批旧式里弄,主要在今南苏州路以南、宁波路以北一带,如兴仁里、同和里、清远里,稍后又建如意里、源远里等。这些里弄不少是山西票号老板和宁波钱庄老板投资兴建的。这些房屋在十九世纪和二十世纪初大都开设为钱庄、字号等,单纯作居民生活场所的较少。屋内一般都有旧式保险装置作为金库,楼上为老板家属居住。光兴仁里这条百米左右长的里弄就集中了20家钱庄。

金融行业对于黄浦区成为全市商业中心也起了很大的作用。上海最繁华的南京路,最早就是从银行、洋行集中的外滩开端,以后逐渐向西延伸的。屹立在跑马厅旁的当时最高的建筑国际饭店,就是“四行储蓄会”投资兴建的。而且黄浦区的商业是受到金融业的贷款支持。南京路成为一条闻名全国的商业大街同金融业的发展是密切相关的。

位于外滩正处建造中的中国银行大楼

金融业对黄浦区的房地产行业的发展也产生较大的推动作用。黄浦区靠近外滩一带许多马路上,在不长时期内,出现了不同类型,不同风格的高楼大厦,其中许多都是银行营业用的楼房。银行还租地造屋,有出租给单位作办公用的大楼,有公寓和新式里弄作为单位宿舍或私人住宅。有些银行还营造房屋公开出售。

黄浦区众多的仓库同银行的关系更加密切。仓库主要集中在吴淞江南岸,如新桥路口的中国通商银行第二仓库,浦东银行仓库;西藏中路口的交通银行第一仓库、东莱银行仓库;河南中路口的大康银行仓库等。靠近外滩一带也有不少银行投资兴建的仓库,如香港路上的亚洲银行第一仓库等。

总之,由于金融业的高度集中对黄浦区主要特征的形成和社会经济的影响是十分巨大的。

四、1949年后黄浦区仍是全市金融活动最集中的区域

上海于1949年5月30日成立了中国人民银行上海市分行,接管了所有的官僚资本金融机构。允许外国银行在服从我国法令和政府管理下进行业务活动。对私人资本的银行、钱庄,则采取“利用、限制、改造”的政策,逐步纳入国家资本主义的轨道。1952年12月,除3家侨资银行外,全市私营银行钱庄组成统一的公私合营银行,私营金融业实现了全行业的社会主义改造。

1960年代的南京西路与国际饭店

多年来,人民的上海金融业在社会主义建设中发挥了多方面的积极作用。中国农业银行、中国银行、中国工商银行、中国人民建设银行分别从人民银行和财政部门划分出来,成为专业银行,中国人民银行执行中央银行的职责,统筹协调货币信用的全局。1986年,原设在首都北京的我国第一家实行股份制的社会主义金融企业交通银行总管理处,搬到了上海,设立在黄浦区境内。

长期以来,中国人民银行上海市分行,中国工商银行上海市分行,中国农业银行上海市分行,中国银行上海市分行,中国人民建设银行上海市分行,交通银行总行及上海市分行等全市金融首脑机构均设在黄浦区境内,继续对外营业的汇丰、麦加利等外资银行,东亚、华侨等侨资银行也都设在黄浦区境内。直到浦东开发开放、建立陆家嘴金融贸易区之前,黄浦区一直是全市金融活动最集中的区域。

外滩滨江岸线远眺(1970年代末)

说明:

本文选自《上海市黄浦区地名志》(上海社会科学院出版社1989年出版)附录,收入时略有改动。

↘ 点“在看”,把好看分享给更多的人

上海市测绘院

地图文化品牌

新品发布|叙说地图|上海故事