陕西科技大学副教授杨素秋到西安碑林区挂职一年,主持西安碑林区图书馆的建设。图书馆的灵魂是书目,在确定图书馆书目的过程中,她遇到了各种潜规则和来自各方的阻力,关关难过关关过,最终,理想与现实得到了最大的平衡。

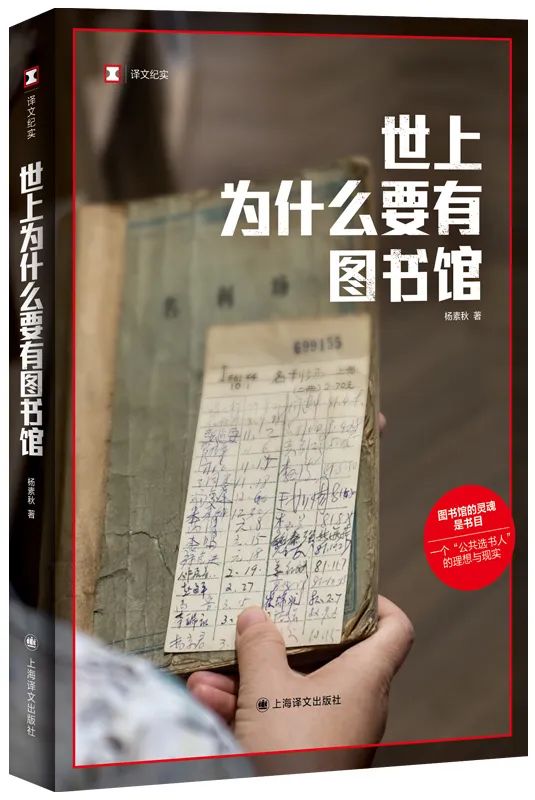

今天夜读,来自近期由上海译文出版社出版的《世上为什么要有图书馆》,为我们呈现一步步搭建一座图书馆背后的故事。

《世上为什么要有图书馆》

杨素秋 / 著

上海译文出版社

作品选读

▲ 西安市碑林区图书馆的门头。2021年4月,央视新闻频道采访杨素秋,称她为“公共选书人”(图/央视网)

她是我来到这个陌生环境认识的第一个人,三十分钟之后,她换了个样子,站在桌前,双腿笔直,脚跟并拢,脚尖分开成精确的45度,膝盖合严,和我们初见时全然不同。

半小时前她在自己的办公室里跟我聊天,她做了环大学产业带,汇聚我区人才;她儿子在伦敦念建筑,前途明媚欢快。她熟练地圈点出自己工作与家庭的过人之处,拧成几个成功条款给我传授——如何与民营企业交流合作、如何帮孩子养成良好习惯、怎么陪伴青春期、申请国外学校有哪些窍门……

她的淡妆、齐肩发、西服胸针、过膝合体裙、尖头高跟鞋都足够正式,但她的身体是松弛的,靠在椅背上,肩膀稍稍倾斜,手随意垂着,笑的时候咯咯咯,连带着腰部晃一下。

随后,按照领导秘书说定的时间,九点整,一分不差,她带我下楼,敲开另一扇门。这个办公室更大,此刻她突然变得拘谨,调整脚尖的位置,绷紧身体,微微前倾,声音压低,她说:“书记,这是新来的挂职干部。”

“书记”是这个院子里最大的领导。她迅速凝聚体态来面对他,我低头看看我自己,两只脚随意分开着,暂时还不太习惯那么凝聚。作为陕西省第七批博士服务团的一员,我就这样走进了西安市碑林区委区政府的大院。

▲ 电影《柏林苍穹下》

2020年春天,陕西省委组织部向各高校下发文件:

“陕组通字[2020]41号……为进一步鼓励引导博士人才向基层一线流动,助推地方经济社会发展,现就开展我省第七批博士服务团人选推荐工作通知如下……”

我在陕西科技大学教文学和美学课程已近十年,每年收到类似消息,逐行认真阅读却还是第一次。

我的工作是分析小说、诗歌和绘画,把内心的激荡传递给学生,在词句和理论中度过大部分时光。很难找到比这更加愉悦的职业,但我有时会想:除了教书,我能不能走出校园,为这个社会做点什么?我对于官场的想象来自于小说和电视剧的构建,真实的各级政府究竟是怎样运作的?在服务地方的过程中,我要如何和老百姓们交流?这些事情我都有兴趣去体验。

往年,政府的坐班制与我幼小的孩子形成矛盾,只能作罢。今年则不同,孩子大了,我可以尝试更繁忙的工作。我发现文件附表中有个单位离我家只有两公里,而且与我专业相近。如此合适,便不必再等待,立即提交申请——拟挂职岗位:西安市碑林区文化和旅游体育局副局长(不服从调剂)。

经过筛选,省委组织部在初秋公布名单,全省五十余名博士去往政府和国企的各个岗位挂职锻炼:农业、交通、医学、航天、能源、投资、环境、金融……以及我所在的“文化和旅游体育”部门。

这个部门是什么样,我还不清楚。我见过书记之后,组织部长找我单独谈话,他说这个局有两位副局长病休,特别缺人手,因此急需挂职干部帮助。他还说,领导班子要团结,尽量不要议论病休的同志。“组织对你充满信心,欢迎你来到我们这儿,放开手去干!”

我来到的这个大院处在市中心西南侧,离西安的标志建筑“钟楼”不过数百米。政府门口的小街叫“南院门”,西安城里类似的地名还有“北院门”“书院门”“贡院门”等。我查找资料才知道,“南院门”指的是“南面的衙门”,也就是说这个院子自古就是官府。我没想到,自己偶然选岗,却进入了一座有着响当当历史的衙门。清代初期的川陕总督行署和民国时期的陕西省议会、国民党省党部等都曾占驻此地。建国后,陕西省人民政府、中共西安市委也曾在此处办公。

这个院子的风貌配得上它的历史,藤萝与松柏轻绕,银杏扑闪着绿叶,房屋大多古朴,灰色的雕花配上大屋顶,像是苏联建筑和中国古典建筑的合体,听说是1950年代设计的。2011年,西安市委搬迁至北郊的凤城八路,把这块宝地给了碑林区委区政府,碑林区又把文旅局安排在了院子的入口处。

初到局里的第一天,我握了几十双手。走廊里的棕红木门依次打开,工作人员从办公桌旁起身,介绍自己的姓名,伸出手来。年轻人笑容浓一些松一些,年长的人笑容淡一些紧一些。有一个五十岁左右的男人例外,他的笑容非常谦恭、礼貌。后来知道,他是办公室主任,姓栗。

每个人提到办公室主任都会跟我说两句话:第一句 “他可是陪过五任局长的人”。这句话是褒义,意味着他经验丰富,干这个岗位至少十几年。他一定办事妥帖,审时度势,能取得每一个新任领导的信任,不被换岗。第二句“可惜他学历是中专,身份是工人,要不然,早提拔了”。这句话里全是惋惜。五任局长陪下来,他已经成了整个政府大院所有办公室主任的标杆,却一直没有上升空间。接下来的一年,我充分认识到了这两句话的含义。

▲ 电影《蒂梵尼的早餐》

我坐在自己桌前,身后是窗子,办公室里只有我一个人。右边的文件柜遮挡着一张堆满杂物的单人床,浅黄色格子花纹棉布盖住杂物,鼓鼓囊囊。那是病休副局长留下的东西,我不能动。我在想象“文化和旅游体育局副局长”的第一份工作任务应该会是什么,栗主任带着充足的笑容进来,手上拎着一只军绿色的帆布行军床,抱歉地告诉我午休只能这样凑合。他向我示范打开和折叠床的方法,然后依次交给我饭卡、钥匙、鼠标垫、WIFI密码。

第二次进来时,他手上拿了几个文件夹,说:“素秋局长,这是您今天要批示的。”

批示?这个词听起来架势很大的样子。这简直是始料未及的工作,我完全不知道我这样一个小小芝麻官还需要批示文件。这些带着红头的白纸黑字,叠放整齐,落在我的桌上,等待我的笔迹。

“批文件”,这是一个“副局长”到岗的第一件事,此后也将成为我每个早晨的第一件事。每份文件的抬头部分都有栗主任写的几句话,字漂亮,开头一般是“建议某某科室按照某某方式办理”,结尾分为三种:

“请素秋局长阅。”

“请素秋局长阅处。”

“请素秋局长阅示。”

阅,这个词,我见过,我批改学生作业的时候会用。但是,阅处,阅示,完全陌生。我三十多年的词汇库里没有这两个词。我认识这几个文字的表象,却完全不知道背后的含义。我要根据这几个陌生的词汇,对这些文件做些什么事?

栗主任教我:“在你的名字上划圈圈,是最轻的,表明这事儿你知道了。签一个字儿‘阅’,加重语气,表明你阅读过了。‘阅处’,那是上级领导批给你的,你要拿出具体的方案做答复。‘阅示’,那是下级请你指示的,你告诉具体科室该怎么做。”

在我完全不懂工作的时候,我不可能做出正确的“批示”,前三天的“阅处”“阅示”,我都得请教栗主任,我该写些什么内容。我首先得认识科长的脸,再和他们交谈,然后再“批示”。

我几次推门去文化科都走错了。所有的办公室都相似,暗红桌椅,黑色沙发,还有墙壁,墙壁都是空白的。我从前的单位不是这样,我们是设计艺术学院,我们活泼。每层走廊设置主题色,三层是鹅黄,四层是嫩绿,五层是淡紫吗?我记不清了。学院办公室墙上骄傲地展示学生们的漫画涂鸦,桌上有泥塑和石膏人像。

▲ 电影《情书》

现在我独自拥有一间办公室,可以按自己的意志装修。我买了电影海报——王家卫《花样年华》和是枝裕和《步履不停》——色调尽量柔和一些。透过柜子的玻璃门看得见里面的杂物,我想用纸挡起来。白纸太严肃,我把带植物花草的皱纹纸像糊灯笼那样糊上去,其实也算不上好看,甚至有些不和谐,但是我就是害怕那种整齐划一的肃穆影响我坐在这里的心情。房子里添一点颜色进来,这里的气氛就软一点,否则是硬的、冷的。

局长走进我的房间,看见海报和花纸,愣了一下,没说什么。那我就能搬更多东西进来,我有一个灰粉的袖珍花瓶,还不如一只柠檬大,它撅起豌豆大的小嘴,只能插一柄花叶进去。我还有一个粗朴的茶碗,摆上桌子,是个装饰。

现在我的办公室有自己的性格爱好在里面了。这黑白里的一点彩色,不知道会不会太出格。

碑林区文化和旅游体育局有九个科室,我管四个:文化科、文化馆、旅游科、图书馆(规划中)。

文化科、文化馆,这两个部门只有一字之差,二者工作有什么分别?按照文件的定义,文化科负责社区文化建设、文化产业、文物,还要作为“文化馆图书馆的上级主管部门”协调工作。这抽象的描述连轮廓都勾不出来,我不知道我可以具体地做些什么。

文化馆长冯云额头没有一丝碎发,全部听话地汇拢至脑后,形成圆团发髻。发髻之大,令我羡慕。她的眼线眉毛和睫毛都隆重,混身上下有闪烁:耳饰是镂空蝴蝶,鬓角栖一朵刺绣团花,手腕嵌丝银镯翘起树枝幼果。四个科室负责人里,只有她把上月工作和下月计划逐条列出,一目了然。也只有她带来的资料是彩色的,风筝、古琴、剪纸、布糊画、彩绘陶俑的照片表明了非物质文化遗产(以下简称“非遗”)方面的活动归文化馆“管”。她的衣着里,有对这份工作的亲近。

旅游科主管景区。我们辖区最有名的景点是碑林博物馆和西安博物院(小雁塔),那我是否可以请教有关书法的事儿?或者可以经常看展?我喜欢看展。旅游科长尴尬地笑了笑:“不是您想象的那样,您以后就知道了。”

图书馆长已经任命,但是工地还没动工。她暂时负责为“全域旅游”整理文件资料,需要我提修改意见。“全域旅游”这个词我没听懂,可是文件我看到了,有几十箱,从地面摞到我胸口那么高。

总之,除了“非遗工作”十分明确之外,其余工作我都迷茫,打算用两周时间搞清。但是科长们说,两个周太短了。

我研究他们带来的文件,想象未来可以做什么,写了几页笔记,去给局长汇报:“非遗”不能只是名号,要动起来。老字号餐饮要创新,可以组织餐饮行业的优质培训课,请北上广的专业团队来讲经验。官方微博语言要活泼,才会有流量。建议请历史方面的大V做讲活动,比如于赓哲马伯庸。辖区内的相声团体“青曲社”苗阜王声已在业内很有名气,可以多联合他们做活动。碑林博物馆周边区域既然在拆迁扩建,那就趁势将街区商业模式做大致规划。原有的文房四宝店铺已经相当成熟,若能在书、画之外加上琴、棋,古代文人书案的美学元素就齐了。再加入茶、花、香、食的店铺,生活美学与此交织,这个商区也许更有特点。碑林博物馆可以做少儿旅游特色服务,不仅仅是靠研学公司来完成,内部要提炼适合少儿的知识载体和活动设计。用动画片复现碑刻过程,再加入VR(virtual reality,虚拟现实)体验。对残障人群,除价格优惠外,我建议再提供一些特别服务。比如给听障人士专门派手语讲解员,每月一次义务讲解博物馆……

局长微笑着听我说完,称赞了我的工作热情,然后告诉我,我所设想的这些,统统不归我们管,我们局没有这样的权限。至于我们局到底管什么,再过几天我就明白了。

下午,我和文化科长一起出门办事,去给文化馆的“社区服务点”揭牌。走出南院门向左拐,不远处有一座石雕牌坊,上书“德福巷”,这条巷子在西安有些名气,汇集茶楼、酒吧与咖啡馆,晚上比较热闹,白天倒没什么人。进入德福巷再拐个弯,路西的一栋小楼就是社区中心,腿有疾患的社区书记忙活着,跑上跑下,一块红绸缎覆在路边的牌子上。

社区干部不认识我,抬了抬眼皮,把头偏到一边去。文化科长说:“这是我们新来的杨局。”干部连忙和我握手。仪式开始,工作人员五六名,摄影师一名,群众,无。有人给我准备了讲话稿,可是没有听众。我不太清楚我讲话的意义——在街边对着五六个人念稿子,然后等待他们鼓掌?不,我没有必要这样。我说:“我不讲了,直接揭牌吧。”摄影师稍微愣了一下,他请我不要那么着急,让我先把手放在红绸缎附近,方便他对一下焦:“您揭的时候动作一定要慢,这样我可以多照几张,挑选。”我听从他的建议,红绸子缓缓地落了下来。

这里有少儿手工免费课,志愿者常来服务,可惜的是社区每天下午六点准时下班,没多少孩子过来。社区图书室里有几个书架,以野史为主,也不乏农业栽培健康养生。这些书脊的字大得突兀,像是挣破眼球的眼珠,上面标明的出版社我全都没听说过。我特意看了看儿童书,单独看名字没问题,《唐诗三百首》《安徒生童话》……打开一翻,装帧彩绘简陋,译文删减乱改,一塌糊涂。

我暂时不敢表态,因为我不清楚这个事儿归不归我“管”。事实上,我还没闹清楚我的工作岗位和社区的关系。我自出生以来的三十多年一直在校园,生活里没有“社区”这一级组织的概念。街道是什么?社区是什么?哪一级别更高?文旅局能管社区吗?我关于党政基层组织的常识实在太贫乏。

这时我接到栗主任短信,请我回去,在机关楼前的喷泉附近乘车,与各个局的领导们前去碑林博物馆改扩建的拆迁工地检查工作。我有些困惑,拆迁不应该归我管,那是住建局或者环保局和发改委的事儿,怎么需要我去?

返回大院,上车之后我紧贴着车门坐,车上没人和我打招呼。我四肢缩紧,看着窗外。每到一站,究竟应该给领导把车门拉开,在车下等待领导下车?还是应该端坐着,让领导先下?我不确定哪个是正确答案,只有原地装傻。几站之后,秘书坐到我的位子,他帮领导拉开车门,自己先下,然后在车下面做出“请”的手势。哦,这是标准答案。

工地的景象让我吃惊,离市中心五百米的地方竟然有这样的房子,拆迁的棚户、蛛网、洼地、破椽烂瓦,小巷里铺碎砖,踩一下,咕叽冒出黑水,我后悔穿了好看的皮鞋。窗玻璃碎了,艳红被褥卷起来挤在木板床上,露出灰棉絮。草丛间晾晒布鞋,证明有人在这住。一处民国老房早已空置,灰尘漫过脚面,院内艾蒿齐腰。石砖上的雕花下了些功夫,我凑到跟前去看纹样,突然有人跟我说:“这一户的情况,你们局的材料写好了没?”我完全不知道这一户和我们局有什么关联,像是小时候忘带作业被老师抽查。我看着他,他的花白胡茬没那么齐整,连带的表情也不那么正式,好像只是在和我聊天,并不需要我特别地回答,我这才放松了些。

这里的领导们大多穿衬衫或者翻领拉链夹克衫,只有他穿着暗红条纹T恤和牛仔裤。他没刮胡子,双手指甲长,衣领乱皱。这样的形象出现在队伍里,显得有点不合群也不积极,他的年龄又偏大,也许仕途不如意吧。开会讨论时他不讲大词,比较平实:“本周情况好转,动迁队能进群众的门了,能有人倒杯水了。”

今天,全车人只有他主动和我聊天,问我从哪里来,有没有什么不适应。我心里有点感谢他,以后开会再遇到他,我也要主动和他说话。

他似乎是一个不在意等级的人。在官场想要不在意等级,就像在家长群坚持不给孩子报补习班,在高校不重视经费职称名号,都比较难。也许一开始有锐气,久而久之,或被洗脑,或被排挤,或被利益诱惑,免不了从众。若走一条人少的路,在官场为群众尽力发声,在家长群里关心孩子的求知欲和快乐,在高校里专注知识和学生,那得内心笃定,才扛得住颠簸。